POINT

- 早い時期から、金融に関する知識や正しい行動を身に付けることが重要。

- 日本の金融リテラシーは、教育現場・家庭ともに浸透していない。

- 財産を増やすだけでなく社会とのつながりを意識できる教育が急務。

若年層への「金融リテラシー」教育の必要性が高まっている。金融リテラシーとは、お金の知識をもつだけでなく、それを個人のより良い暮らしへ役立てるために行動できる能力である。学生向けローンの返済やアルバイトの選択、詐欺から身を守ることなど、早期から金融に関する知識や正しい行動を身に付けることは、人生の選択肢を広げ、また守るためにも有意義だ。金融庁も2013年、生活スキルとして「最低限身に付けるべき金融リテラシー(4分野・15項目)」※1を発表し、業界でも積極的な普及への取り組みが行われている。

金融広報中央委員会が2016年、2019年に実施した調査※2において、各年ともに日本は米国や英国、ドイツと比べて金融知識だけでなく、望ましい金融行動の点でも下回っていた。その原因の一つとして、日本の中学・高等学校には、金融リテラシー教育が浸透していないことがあげられる。教育現場への新しいカリキュラム導入には、教員の負荷やICT導入コストの増加だけでなく、制度面でも多くの課題がある。

さらに2019年の同調査では、「家庭で保護者からお金の管理について教わる機会があったかどうか」という質問に対し、「教わる機会はあった」と回答した割合は全世代平均で20.3%にとどまった。日本の家庭では、お金の知識を子どもに教えることへの「抵抗感」も大きいようだ。お金もうけを覚えさせるという価値観から、未来の暮らしへの投資を学ばせるという価値観へ、親世代の「アップデート」が必要だろう。

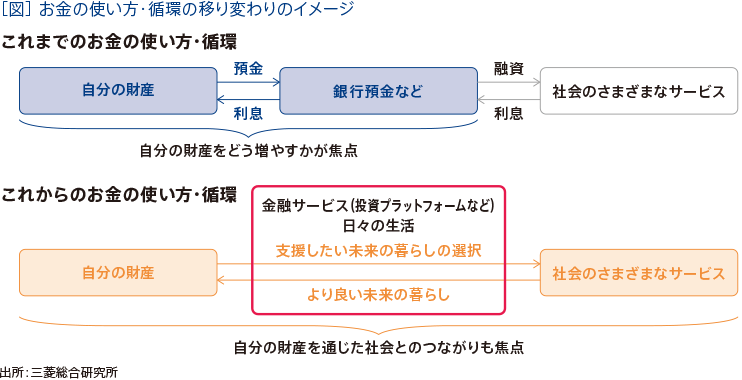

昨今、クラウドファンディングやインパクト投資プラットフォームなど、お金を出す先で「誰が、何を考え、どんな事業をしているのか」という社会とのつながりを意識させる金融サービスが次々と登場している。お金は、自分の財産を増やす意味だけでなく、どこに投資するかを通じて社会の何を良くしたいかいう「未来の暮らし」を選択する意味も持つようになった(図)。お金の使い方にとどまらない、自分と社会との関わり方の教育が求められている。

※1:金融庁「最低限身に付けるべき金融リテラシー(4分野・15項目)について」(2013)。

※2:金融広報中央委員会「金融リテラシー調査」(2016、2019)。