政府が定める「未来投資戦略」では、イノベーション創出力強化に向け、2022年までにベンチャー企業へのベンチャーキャピタル(VC)投資額の対名目GDP比を倍増させ、2023年にはユニコーンあるいは上場ベンチャー企業を20社創出することを掲げている。実際に、VCなどによる国内向け投資額は年々増加傾向にあり、2018年度の国内向け投資額は1,640億円と2013年の718億円の2倍以上である※1。国内外を問わず、ユニコーンを中心としたベンチャー企業がイノベーションを先導していることから、ベンチャー企業に対する資金供給の強化が、イノベーション創出に寄与することに疑う余地はない。一方、「中小企業白書2019」※2によれば、2007年には18.1万人であった新規の起業家数※3は、2012年には16.9万人、2017年には16.0万人と減少傾向にある。すなわち、資金供給が増加しているにも関わらず、イノベーションの重要な担い手として期待される起業家の数は増加していない。

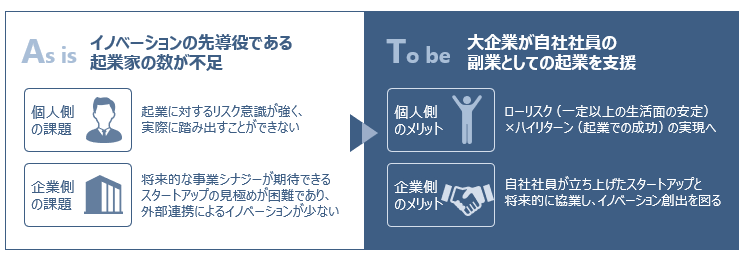

その原因として、「日本人の起業に対するリスク意識の強さ」が挙げられる。日本政策金融公庫総合研究所が実施したアンケート調査※4によると、起業関心層(起業に関心があるものの、実際にはまだ起業していない層)が、実際に起業に踏み出していない理由として、「失敗したときのリスクが大きい(35.5%)」が「自己資金不足(53.1%)」に次いで多かった。また、Global Entrepreneurship Monitorの報告書※5によると、失敗することへの恐れの度合いを示す「失敗脅威指数」※6が、日本はG20諸国と比較してトップレベルに高い。 つまり、日本では自己資金不足に対する対応策は充実してきているものの、起業は非常に高リスクという認識が起業家増加におけるボトルネックになっていると考えられる。リスクテイクを恐れて起業をちゅうちょしているイノベーション人材が起業に踏み出せるようにするためには、日本企業や日本人の気風に合ったイノベーション創出システム、すなわち、「ローリスクで起業できる仕掛け」が必要である。

そこで、そうした仕掛けの一つとして「大企業が自社社員の副業としての起業を支援すること」を提案する。具体的には、自社の事業と異なる領域で起業意欲をもつ社員に対し、例えば6割(週3日)を本業、4割(週2日)をスタートアップでの活動といったワークスタイルを認めることを想定する。企業が社員向けに、副業としての起業を認める制度を作ることで、社員は一定水準以上の生活面の安定を手にしつつ、ハイリターンの可能性を秘めたスタートアップにチャレンジすることが可能となる。

一方、自社社員の起業を支援する企業にとっての大きなメリットは、「自社社員が立ち上げたスタートアップが、将来的に自社のイノベーション創出におけるパートナーになる可能性が高い」ことだ。アメリカでは、CVC※7やオープンイノベーションを通じた、「テクノロジーに優れたスタートアップ」と「顧客基盤を有する大企業」との組み合わせがイノベーション創出における黄金の方程式となっている。しかし、日本では、依然として優秀な学生の大企業志向が強いことも相まって、テクノロジーに優れた国内スタートアップの数が少ない。結果、企業にとって将来有望な投資先の見極めがかなり困難な状況であり、CVCファンドの設立やオープンイノベーションの推進は目立つものの、実際のイノベーション創出は目立っていない。さらに、(海外企業を含めて)仮に有望な投資先を発掘できたとしても、長期的な協力関係を維持するために必要な、スタートアップ経営者との強固な信頼関係の構築が課題として残る。これらの課題に対し、自社社員が立ち上げたスタートアップであれば、将来的な事業シナジーを見据えて投資を行う際の目利きが比較的容易であり、かつ、スタートアップ側との信頼関係構築においても圧倒的なアドバンテージがある。したがって、学生時代に起業経験がある社員や、現在の業務内容と学生時代の専攻が異なる若手社員を主なターゲットとして起業可能な環境を整えることは、イノベーション創出に向けた有効な打ち手になるだろう。

もちろん、自社社員の起業支援を実現する上では、労務管理リスクや情報漏えいリスクへの対策や、ジョブ型雇用への移行などを含む、大規模な人事制度改革が必要となる。そこで問われるのは、経営者のリーダーシップである。日本の大企業は、組織体の大きさが災いしイノベーションをなかなか生み出せていないが、大企業の中には多くのイノベーション人材が眠っているはずだ。社員の起業を支援し、将来的に自社のイノベーションにつなげられるかどうかは、経営主導の改革が鍵を握っている。

※1:一般社団法人ベンチャーエンタープライズセンター「2018年度 ベンチャーキャピタル等投資動向速報」

※2:中小企業庁「中小企業白書 2019年版」(p.167)

※3:起業家の定義:総務省が2017年に実施した「就業構造基本調査」において、「過去1年間に職を変えたまたは新たな職につき、現在は会社等の役員または自営業主であり、かつ自分で事業を起こしたと回答した者」。なお、副業としての起業家は含まれていない。

※4:日本政策金融公庫総合研究所「起業と企業意識に関する調査」(2019年1月)

※5:Global Entrepreneurship Research Association「Global Entrepreneurship Monitor 2018/2019 Global Report」(ただし、オーストラリア・メキシコ・南アフリカのデータに関しては、同「Global Entrepreneurship Monitor 2017/2018 Global Report」より取得。)

※6:失敗することに対する恐れがあり、起業を躊躇している成人人口の割合

※7:Corporate Venture Capital