POINT

- ポストコロナの新常態で、企業は人財ポートフォリオ転換が喫緊の課題。

- 経営戦略に沿った人財ポートフォリオ転換の鍵となるのが「タスク起点」。

- タスク起点の人財戦略は自社人財のエンゲージメント向上にも資する。

ポストコロナの新常態を見据えた企業の事業構造転換への要請が急速に高まっている。「事業は人なり」の考えに立てば、事業構造転換とはすなわち人財ポートフォリオの転換ともいえる。しかし、失われた30年を通して、日本企業は経営戦略に沿った人財ポートフォリオ転換を果たせていない。要因の1つに、職務を明確に定義せずに年功序列的な職能評価のもとで働かせる「メンバーシップ型」の雇用慣行が挙げられる。

当社は、職務不明確・無限定なメンバーシップ型雇用慣行に対して、業務要件を「タスク」単位で可視化する「タスク起点の人財戦略」の導入を提唱している。ここでのタスクとは、職務を数十の細かなタスクに分解して記述したものである※1。必要な知識やスキルをタスク単位で把握することによって、人財の価値や目指すべきキャリアの方向性が明らかになる。そして、タスクベースでブレークダウンすることは、人財戦略を経営戦略に沿わせる際の強力な武器ともなる。

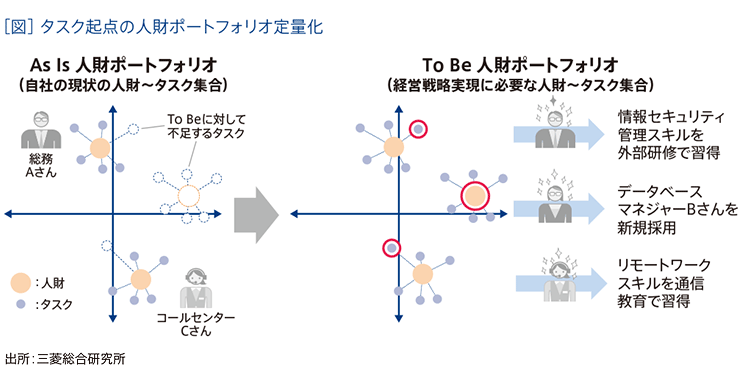

タスク起点の人財戦略を進める上でのポイントは3つある。第1に、現状(As Is)と経営戦略上のゴール(To Be)となる人財ポートフォリオを共にタスク起点で定義すること。これによって、両者のギャップが、例えば単なる「デジタル人財の不足」ではなく、デジタル戦略遂行上必要となるタスクの単位で可視化できる(図)。

第2が、タスクの定義を企業内で閉塞させないこと。技術革新が目まぐるしい昨今、必要な人財を全て内部で育成することは困難であり、外部から適切に獲得する上で、タスクを共通目線で語ることが求められる。そして第3は、タスクを最終的には「人」の単位に戻すことで、自社理念への共感を伴った自律的キャリア形成を促すこと。自ら遂行するタスクが最終的には自社理念につながっていることを示すことで、イノベーションの源泉となる人財のエンゲージメントを高めることができる。

今後は在宅勤務に対応すべく、タスク単位で成果を求める「ジョブ型」の人財管理を検討する企業も増える。人財戦略と経営戦略の連動は喫緊の課題となろう。こうした企業におかれては、「タスク起点の人財戦略」を立案することをお勧めしたい。

※1:当社は、米国O*NETが対象とする、約1,000の職業に関する数百項目の定性・定量情報をベースに日本版の「職の情報基 盤」を構築している。例えば、総務職であれば「コンプライアンスの運用と進捗状況に関する管理レポートを作成する」や「製品の苦情を調査し、必要に応じて適切な規制当局への文書と提出を準備する」、コールセンターであれば「顧客情報や製品仕様を入手し、注文フォームに入力する」や「顧客の苦情を受け取って対応する」といったタスクごとの特性を定量化するとともに、必要な知識やスキル、ビヘイビア(人財の行動特性)とのひも付けを行っている。

大ミスマッチ時代を乗り超える人材戦略 第3回 2軸・4象限で示す日本の人材ポートフォリオの姿(2018.8.23)