POINT

- 「脱メンバーシップ型」の最適解はまだ見えない。

- 「キャリア自律」を前提としつつOJTを通じた学びを大切にする雇用システムの導入を。

- エンゲージメント向上の環境整備により組織パフォーマンスはさらに高められる。

「脱メンバーシップ型」の雇用システムを探索する

日本型とされてきた「メンバーシップ型雇用」は、「人に仕事をはり付ける」という特徴を持つ。仕事や役割を適宜分担するため、各メンバーの職務範囲は一義的には定まらない。組織の主要メンバーは勤務の場所や時間、職種などが限定されない「無限定正社員」であるためだ。

一方、欧米で一般的な「ジョブ型」は、「仕事に人をはり付ける」、すなわち、仕事の内容に賃金を払う考え方であり、職務範囲・内容が決まっている働き方である。

メンバーシップ型は長時間労働を引き起こしやすいという問題がクローズアップされたのに伴い、ジョブ型へのシフトがここ数年ブームの様相を呈している。

グローバル展開を行っている一部上場企業を中心に、ジョブ型の雇用システムあるいは、これに類する人事制度や人材マネジメントの仕組みを導入するケースが出てきている。どの企業も必ずしもこれで完璧と思っているわけではなく、運用過程で社員の反応などを見ながら改良することを前提としているように見受けられる。

過去にもジョブ型への移行は何度か試みられた※1が、外部労働市場※2が成熟しておらず、日本では浸透しなかったという経緯がある。「ジョブ型なるもの」を導入するには、新卒一括採用システムや年功重視の処遇など日本の労働環境は特殊過ぎるのである。メンバーシップ型とジョブ型の二択ではなく、両者の要素を併せ持つハイブリッドな仕組みが今、求められているのではないだろうか。

当社では「脱メンバーシップ型」の新たな雇用システムのあり方を探るべく、ジョブ型雇用システムを志向する企業数社の人事部門の実務家と人的資源管理を専門とする有識者をメンバーとした研究会を立ち上げ、2021年3月から9月まで検討を重ねて、その成果を取りまとめた。

本コラムではそのエッセンスをご紹介したい。なお、詳細については下記フォームからレポートを入手できるので、ご参照いただければ幸いである。

研究レポート「『ハイブリッド型』雇用システムの構築に向けて」を申し込む

社員はジョブ型を望んでいない?

メンバーシップ型、ジョブ型の2つの雇用システムタイプはあくまで「理念型」であって、例えばA社はメンバーシップ型、B社はジョブ型、というように実際の企業と完全にひもづけることはできない。多くの企業がどちらの側面も、ある程度持ち合わせている。

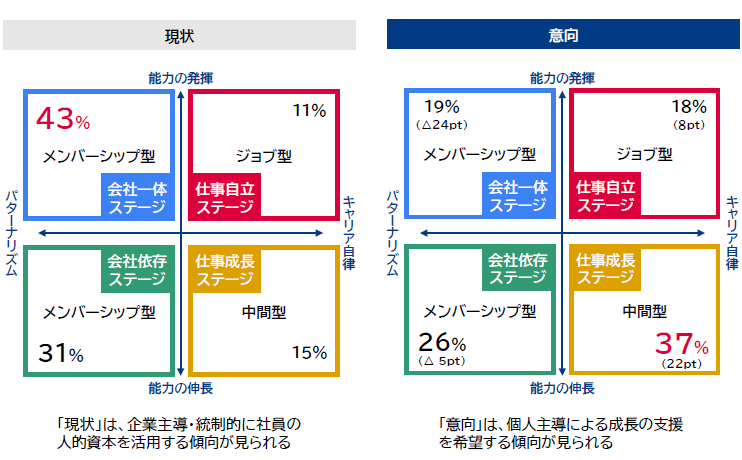

そこで就業者が、自分の所属している組織がどちらの傾向を持っていると認識しているのかを把握するため、3,000人の正社員を対象としたアンケート調査※3を実施した(図1)。自身がメンバーシップ型の組織に属していると認識している社員は全体の74%、ジョブ型は11%、そのどちらでもない「中間型」が15%程度との結果であった※4。日本企業の多くはメンバーシップ型であろうから、この結果は驚くにはあたらない。

図1 雇用システム別に見た社員の現状と意向のウエイト

一方、自分はどのようなタイプの組織にいたいかの「意向」を聞くと、メンバーシップ型が45%、ジョブ型が18%、中間型が37%であった。この結果だけを見ると、就業者が望む雇用システムのメインはメンバーシップ型であるという保守的な反応に受け取られるが、差分で見ると別の見方もできる。

「意向」と「現状」の差分を取ると、中間型>ジョブ型>メンバーシップ型となり、2つのシステムのどちらにも該当しない「中間型」の重要性が浮き彫りになる。新たに見いだされた「中間型」とは、社員個人のキャリア権を尊重した人材配置・職務提供を行うとともに、「評価の指標」よりもむしろ「成長の機会」として職務を位置づける(能力開発を意識した職務の割り当てを行う)雇用システムであり、キャリア自律を前提としたジョブ型と、職務遂行(OJT)を通じた学びを大切にするメンバーシップ型の双方の特性を持つ。

親に子どもの養育義務があるように、会社は社員のキャリア形成に一定の責任を持つという「パターナリズム」の発想がメンバーシップ型雇用システムの根底にある。しかし、職業人生が長くなり、環境変化のスピードも速まり、先行き不透明感が強まっている中では、会社が社員全員のキャリアに責任を持つことは困難である。少しずつでもジョブ型への移行を進めざるを得ないだろう。

ただし、メンバーシップ型とジョブ型では社員のキャリア形成に関する会社のスタンスに大きな違いがあるし、仕事の捉え方も異なるため、メンバーシップ型を望む社員を無理やりジョブ型に移しても離職を誘引するばかりで、当人の能力発揮を引き出すのは難しい。

そこで本研究においては、会社の人事制度やマネジメントの仕組み、仕事環境に、この中間型のシステムを埋め込み、このシステムを経由させることでメンバーシップ型からジョブ型への社員の円滑な移行を促進し、雇用システムと社員意識との間にあるミスマッチの解消を図ることを考えた。

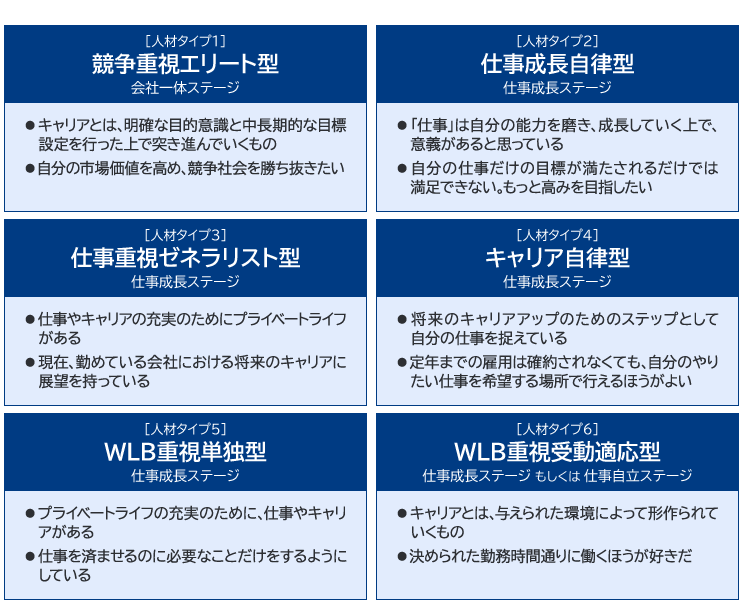

では、それぞれの雇用システムを希望する社員はどのような傾向を持っているのだろうか。希望する雇用システムが異なれば、その社員のキャリア観や心理的契約※5は異なるとの仮説を置き、上述のアンケート調査データを活用し、クラスター分析を行うことで、6つの人材タイプを設定した(図2)。

図2 6つの人材タイプの概要

ハイブリッド型雇用システムの構築に向けて

アンケート調査の結果、現在所属している会社の雇用システムと、社員が希望する雇用システムが一致していると、不一致の場合と比べて社員のエンゲージメント(従業員の会社に対する愛着心や思い入れ)が高い傾向にあることを確認できた。エンゲージメントが高い組織はパフォーマンスも高い※6。ニーズに合った雇用システムへの転換は社員、企業双方にメリットがあるといえる。

今回の研究では、各社員が希望する雇用システムの違いの根底に、キャリア観や心理的契約の違いがあることが裏付けられた。キャリア観の違いはモチベーションやエンゲージメントに影響を与える。賃金、役職、権限の大きさ、仕事の自由度や自律性、仕事の中身、雇用の安定性、ワーク・ライフ・バランスなど、の重要度は人によって微妙に異なる。詳しい説明はレポートに譲るが、同じ雇用システムを希望している社員でも、キャリア観などが異なる場合があることが分かっている。

通常、どの企業も一律のエンゲージメント施策を行っている。もし、それぞれの人材タイプにマッチしたエンゲージメント向上の環境を整備できたら、組織のパフォーマンスを高められる可能性がある。

日本の企業は、メンバーシップ型の要素を縮小するとともに中間型とジョブ型の傾向を強め、「脱メンバーシップ」を目指していくべきと考える。今回の研究ではその1つの姿として、ジョブ型、メンバーシップ型、中間型の要素を併せ持つ「ハイブリッド型の雇用システム」を提示した。通常、一企業の人材配置・処遇や能力開発、組織開発などの仕組みは単一構造であるが、このシステムはメンバーシップ型、ジョブ型、中間型を併存させる点に特徴がある。異なる雇用システムに対応する仕事環境(ワーク・ステージ)を、一つの会社の中に複数用意し、社員の多様なキャリア観の変化に合わせて、動的に人材マネジメントを行うのである。

企業を取り巻く市場環境、社員の意識や価値観などは常に変化しているため、人事制度や人材マネジメントの普遍的な解はない。企業の規模や事業特性、リーダーの経営理念が変われば、最適な仕組みも変わるだろう。だからこそ、企業は常に現状の雇用システムに満足することなく、よりよい姿を模索し、不断の改革を続ける必要があると考える。

研究レポート「『ハイブリッド型』雇用システムの構築に向けて」を申し込む

※1:1950~60年代、政府および経営団体は職業教育の必要性を背景に、職務給や同一労働同一賃金を主張した(その後、職能給に主張を転換)。バブル崩壊後には経済低迷や社員の高年齢化を背景に成果主義や目標管理を重視していた(その後、役割給が普及)。

※2:労働力を商品として需給を巡る取引が行われる市場を「労働市場」と呼ぶ。ここでは、企業・団体などの内部での労働力の需給調整を「内部労働市場」、個別の企業・団体などを超えた労働力の需給調整を「外部労働市場」と呼ぶ。

※3:2021年5月に実施。三菱総合研究所が保有する3万人のパネルデータ(生活者市場予測システム(mif))を活用。男女別・年齢階層別(15~34歳/35~54歳/55歳以上の3階層)・従業者規模別(100人未満/100~499人/500人以上)の計18セルにおいて、2020年労働力調査の「正規の職員・従業員」の比率に近くなるよう、計3,000サンプルを抽出した。キャリア観の因子抽出に用いた設問は慶應義塾大学キャリア・リソース・ラボ、株式会社リクルート ワークス研究所による「21世紀のキャリアを考える研究会研究報告書」(2011)、心理的契約の因子抽出に用いた設問は若林直樹、山岡徹、松山一紀、本間利通による「成果主義的人事制度改革と組織帰属意識の変化」(京都大学大学院経済学研究科Working Paper No. J 51、2006)を参考に三菱総合研究所が作成した。

※4:人生100年時代を見据え、これからの就業者は特定の雇用システムの中で職業人生を全うするのではなく、異なる雇用システムの組織を渡り歩くと考え、雇用システムをワーク・ステージと見なした。メンバーシップ型は会社一体ステージと会社依存ステージの2つ、ジョブ型は仕事自立ステージ、中間型は仕事成長ステージと名付けた。仕事内容や組織内での役割の決定に関する企業や本人の関与の大きさと、仕事の位置づけや捉え方(成果を求めることに加え、どの程度、仕事を通じた成長を期待するのか)の2つの観点で、ジョブ型とメンバーシップ型の傾向を分析した。

※5:心理的契約とは企業で働く個人とその雇用主との間に、契約書などで明文化されている内容を超えて、相互に期待しあう暗黙の了解が成立、作用することをいう。

※6:ここでいう生産性とは企業の収益性を指す。