第2回は、山陰合同銀行での専門人材育成の取り組みについて述べた。第3回の本コラムは、ダイキン工業を紹介する。同社は、グローバルに展開する大手空調機器メーカーとして多様な地域の異なるニーズを取り込み、成長してきた。近年は、デジタル人材の育成に注力し、それを原動力とした持続的な成長を目指している。特に社内育成に重きを置き、企業内大学である「ダイキン情報技術大学」を通じてデジタル領域の専門性を持つ人材を育成している点は、人的資本投資施策の大きな特徴である。

ダイキン工業の経営戦略

【STEP1 経営戦略策定】

ダイキン工業は、グローバルに展開する大手空調機器メーカーとして、複数地域で異なるニーズに応じた製品・サービスを展開している。地域ごとの特徴を理解した事業戦略を重要視しており、独自の企業価値創出のためには地域マーケットを的確に見据えた経営が重要であると捉えている。同時に組織のあり方も、新規事業や製品開発は、部門の縦割りを避け、プロジェクト型アプローチを行うなど、地域の市場動向を踏まえて機動的にイノベーション創出ができるような組織体制を構築している。その中で、IoTやAIといった最新の情報技術を、ソリューション事業拡大に向けたビジネス・イノベーションや、業務プロセスの革新などのプロセス・イノベーションに活用することが欠かせないと判断。デジタル投資の強化に踏み切った※1。

ダイキン工業の人材戦略

【STEP2 経営戦略を実現するための人材像の設定】

同社の経営戦略を実現するためには、強みである空調ソリューションの拡大に向けたデータの利活用推進や製造プロセスの効率化を図るデジタル人材の確保が重要なテーマとなった。デジタル人材として下記のような人材像を設定している※2。

①部門横断で全社的視点からデジタル活用推進に取り組める人

②従来の事業・サービス・商品の枠を超えたイノベーションを起こす人

③部門の固定観念を超えて抜本的な生産・開発・間接業務の改革に取り組む人

なお、必要な人材像の設定を行った2017年12月時点では、後述の可視化の結果、同社のデジタル人材は約100人であることがわかった。そこでまず3年以内に600人以上を新たに育成し、2020年までに700人に増強する計画を策定。2024年3月時点で1,500名の育成に成功しており、現在は2024年度末に2,000人のデジタル人材を育成することを計画している。

【STEP3 上記人材像に基づく社内人材の可視化】

以前から人材可視化のため、「DAIKIN People」という人材データベースを独自に構築していた。同社のタレントマネジメントの歴史は古く、毎年、グローバルでの部長層以上の人材情報を集約し、紙媒体で整理していた。人材戦略の遂行に向けて、その知見を活かしてデータベースをさらに強化している。対象層も拡大しつつ、これまでの部署異動歴や階層別研修、テーマ別研修の受講歴などの把握が可能となっている。この仕組みを用いて、デジタル人材についてのタレントマネジメントも行っており、人材ギャップとそれを解消する施策を詳細に検討することに役立っている。後述するダイキン情報技術大学での学習履歴も確認可能となっている。

【STEP4 不足する人材に対するギャップ解消施策の実施】

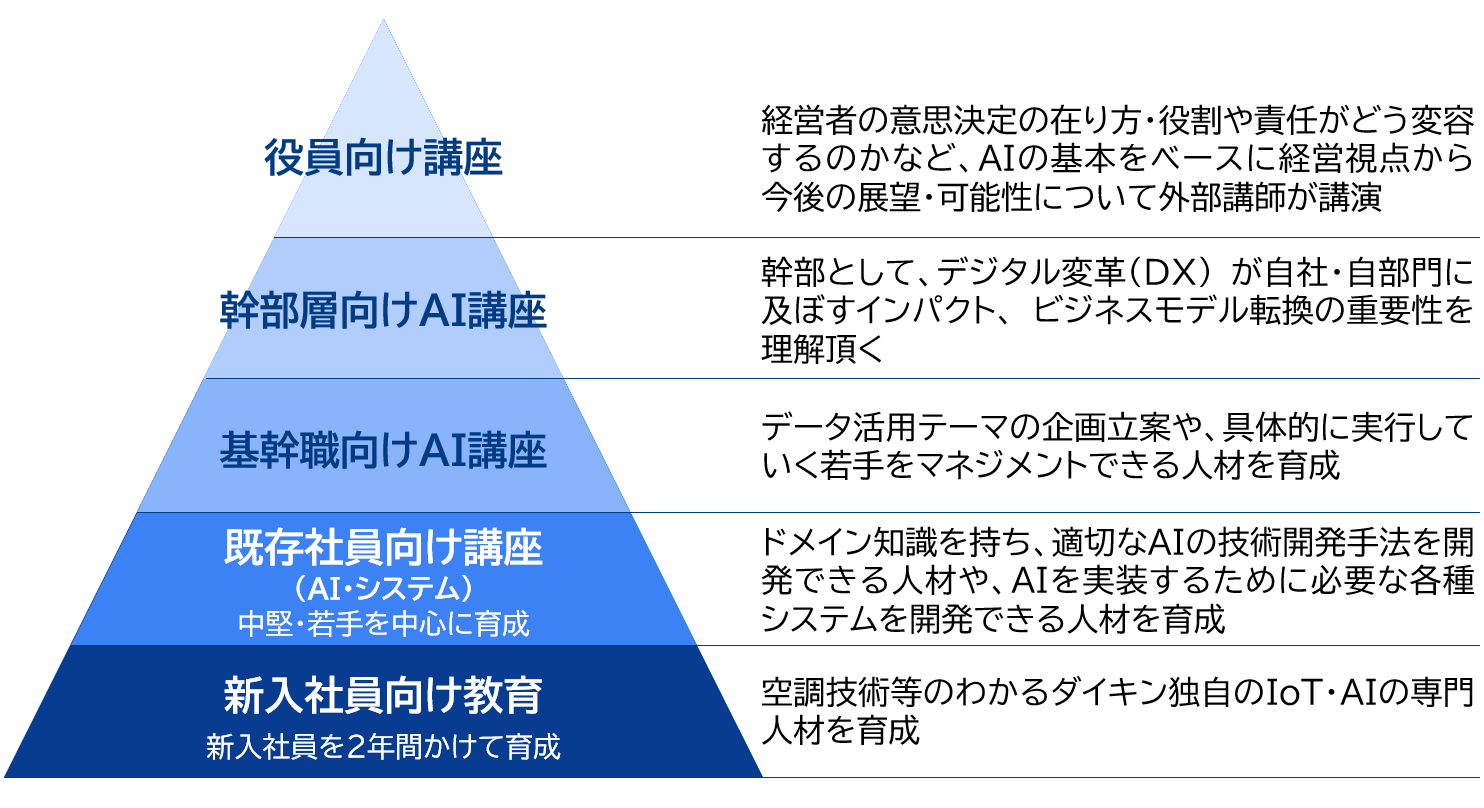

人材ギャップ解消に向けたデジタル人材育成の中核的施策は、ダイキン情報技術大学である。ダイキン情報技術大学とは、大阪大学と協働して運営される企業内大学であり、ここでの教育を通じて、社内人材にデジタル領域の専門性を持たせる方針を採用している※3。役員に対しては、外部講師を招いて経営視点からデジタルに関する今後の展望・可能性を講演するなど、各階層で求められるデジタルスキル習得のための研修が行われているが、中でも最も代表的な研修は、新卒入社時から2年間、現場配属をせずに育成中心のプログラムを受けるものである(図表1)。特に新入社員の段階からの社内育成に注力している理由は後述する。

図表1 ダイキン情報技術大学の育成体系

https://www.jpc-net.jp/news/assets/pdf/5thsymposium_2.pdf(閲覧日:2025年4月15日)

ダイキン工業の人的資本投資ストーリー

同社の人的資本投資施策の最大の特徴は、社内育成に重きを置き、ダイキン情報技術大学を通じてデジタル領域の専門性を持つ人材を育成していることである。この施策の背景には、同社が機械系製造業としてのイメージが強いために、経営戦略実現に必要なデジタル人材の採用が進まなかったことが挙げられる。一方で、同社に対して市場から求められる価値の実現には、デジタル領域に関する素養を持った人材が必要不可欠であった。そのため、経営層は思い切って社内での人材育成に舵を切るという判断を行った。

自社育成を選んだことにより、現場との連携を重視した育成も可能となった。ダイキン情報技術大学で学んだ内容を現場業務に活かすことを目的に、カリキュラムも工夫されており、IT知見と現場知見が結びつくように設計されている。具体的には2年の育成期間のうち、1年目は座学を中心に技術を習得し、2年目はダイキン情報技術大学所属のままで現場課題を解消するプロジェクトを行う。PBL(Project Based Learning)の手法を用いて、生きた課題に対して、デジタルの知見をもとに課題解決の経験を得ることができる。受入部門側では、新たな現場施策をダイキン情報技術大学出身者と一緒になって解決策を検討することを狙いとして、PBLを受け入れている。同社では、DXのゴールは、技術を使って業績貢献することだと捉えているため、事業部での業務効率化や新しいビジネスの創出がプロジェクトのテーマとされることが多い。

企業内大学で人材育成するメリットは、もう1点ある。各職場内にダイキン情報技術大学で教育・研修を受けた人材を配置でき、上司も部下も同じ企業内大学のカリキュラムで学び、各役割に応じたデジタル知識を有している状況を作り出せる点である。これにより、デジタルという文脈で共通言語を構築できており、現場のDX化のスピードが向上しているという。

一般的に、経営戦略に必要な人材の確保は3B施策(Buy:採用、Borrow:外部人材への業務委託、Build:育成)を目的に合わせて実施する必要がある。ダイキン工業の場合は、機械系製造業のイメージが強く採用が進まなかったことと、ソリューション事業拡大という成長戦略から、デジタル人材の「量」の確保が必須であった。さらに外部への業務委託の形では費用対効果が得られず、人材確保がマーケットの求めるスピードに間に合わないと、経営層は判断したのである。戦略設計の段階から、こうした課題感を経営層と人事部門が共有できたため、経営層の人材育成施策に対する強いコミットメントが実現している。

同社の思い切った人材育成の取り組みは、デジタル人材を経営戦略実現に必要な人材と定め、その確保の手段として「社内育成」を重視すると意思決定したうえで、経営資源を投入して育成施策を展開する、というプロセスを経ている。このような経営戦略と結びついた人的資本投資の一連のプロセスと、それに対する経営層の強いコミットメントが優れた成果に結びついているといえる。

※1:ダイキン工業株式会社「戦略経営計画「FUSION25」説明会」

https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/investor/data/fusion/fusion25/fusion25_script-pdf.pdf(閲覧日:2025年4月15日)

※2:ダイキン工業株式会社「ダイキン空気だより」

https://go.daikin.co.jp/l/999411/2023-05-11/fy5b(2025年4月15日)

※3:ダイキン工業では、2017年7月から10年間にわたり、大阪大学に総額約56億円を提供し、大阪大学の研究者とダイキン工業の技術者の共同研究を含めた包括連携契約を締結している。包括連携では、共同研究を含む4分野での連携がなされており、そのうちの1つが、大阪大学による「AI人材養成プログラム」である。多段階での人材交流を行うことで、大阪大学・ダイキン工業の相互理解が醸成されていると考えられる。

参考:大阪大学「大阪大学とダイキン工業との情報科学分野を中心とした包括連携契約の締結について」

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/topics/2017/06/files/2017062301.pdf(閲覧日:2025年4月15日)