2020年に「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 報告書」(通称:人材版伊藤レポート)が発表されて以降、コストとして扱われてきた人材を資本として認識し、「人材に投資すべき」という認識が広まってきた。しかし重要なのは人材に投資すること自体ではなく、人的資本投資の内容であり、「人的資本に投資することが、経営戦略の実現につながること」である※1。連載第1回は、経営戦略の実現や企業価値の向上につながる人的資本経営に向けて、「ストーリー」を切り口に解説してみたい。

企業人事部の抱える課題—戦略人事と人的資本経営—

戦略人事とは、経営戦略と人材マネジメントを連動させることで、企業の経営戦略実現を支える人材マネジメントのあり方である※2。経営戦略と人材マネジメントを結びつける戦略人事のコンセプトは、人的資本経営の「経営戦略と人材戦略の連動」という視点にも引き継がれている※3。

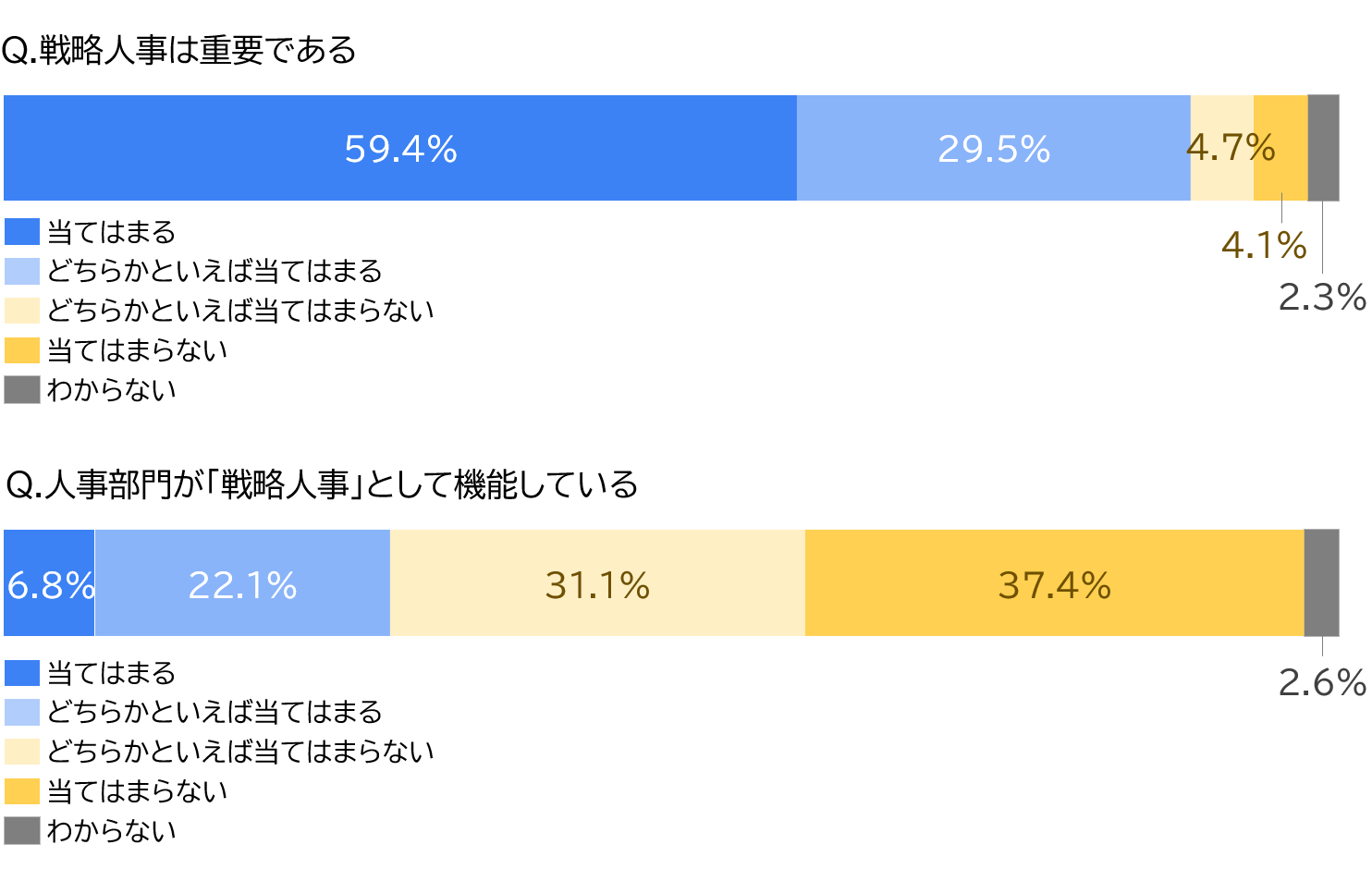

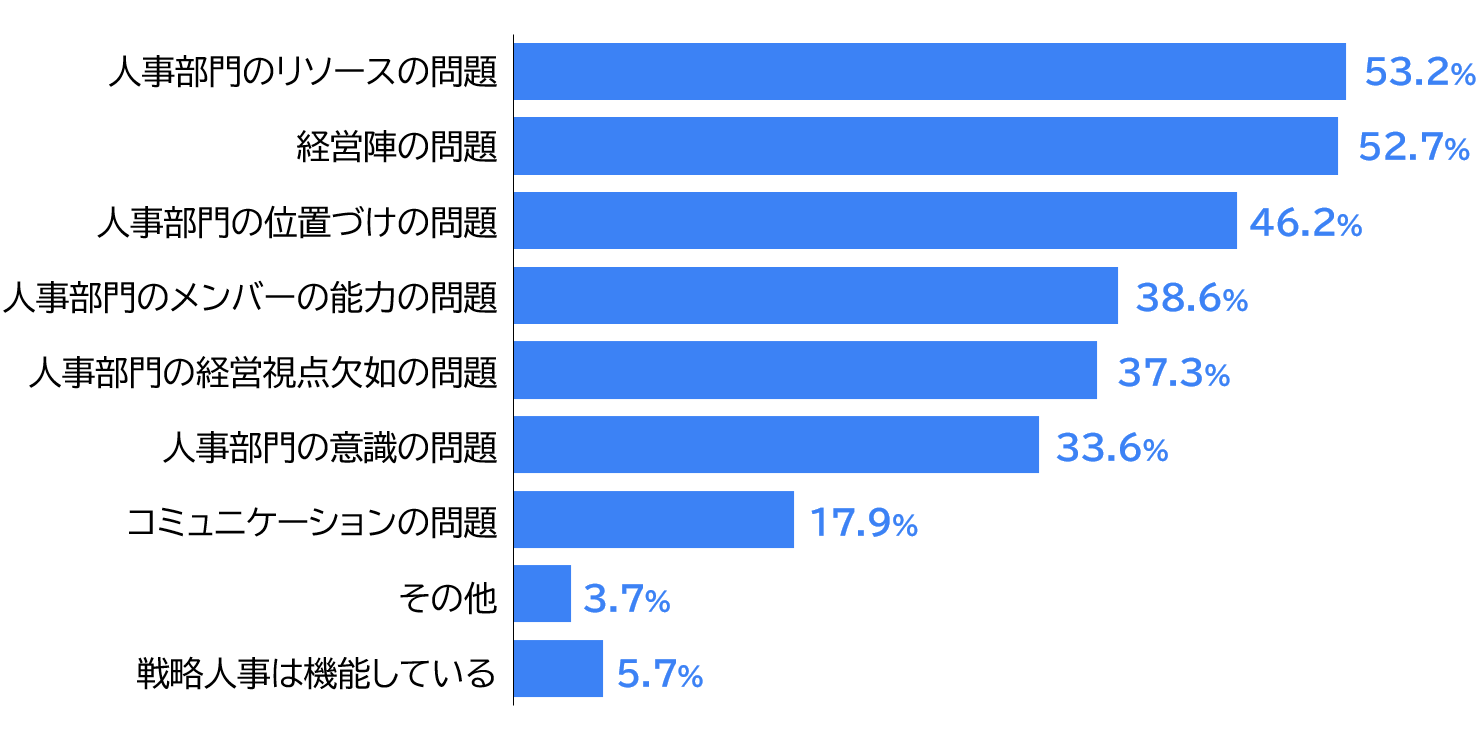

企業の皆さまから当社へのお問い合わせとして、「経営層から人的資本経営や戦略人事について検討するように求められたが、何をすればよいのか分からない」という内容が増えている。「日本の人事部」が行った企業人事部門へのアンケート調査結果でも、約9割の企業が戦略人事の重要性を認識している一方で、人事部門が戦略人事として機能していると回答した企業の割合は3割となっている(図表1)※4。人事部門には、戦略人事、すなわち「経営戦略と人材戦略を連動させる」ことが求められ、人事部門は「管理」を中心としたその役割を「価値創造」へとシフトさせる必要があるが、その実現は容易ではないことが分かる。企業人事部門へのアンケート調査結果では、戦略人事として機能できていない原因として、人事部門のリソースの問題や経営陣の問題に続いて、組織内の課題(メンバーの能力、経営視点欠如、意識)が挙げられている(図表2)。リソースについては業務効率化や必要人員の補充を行うことで解消可能としても、組織内課題については人事部門の役割・機能自体の見直しによる解消が求められる。この点については、本連載で紹介する各企業の取り組みが参考になるはずである。

戦略人事の要諦が経営戦略と人材戦略を連動させることにある以上、経営戦略に示される事業投資と連動させる形で人的資本投資も行われる必要がある。そのため、人事部門には、経営戦略を理解し、各事業部門に対して、戦略実現に向けて十分な量および質の人材を供給すべく、自社の従業員に対する適切な人的資本投資をリードすることが求められる。

図表1 人事部の課題

図表2 戦略人事が機能していない原因

経営戦略に沿った人的資本投資とは—ストーリーの重要性—

人的資本投資を検討する際には、それが企業価値創造にどのようにつながっているのかをストーリーとして公表することが、以下の2つの市場向けのメッセージ発信の観点から重要である。

1点目は、資本市場に向けたストーリーである。特に上場企業の場合、投資家から人的資本投資の内容と効果について説明を求められる場面も増加しており、これを受けた人的資本開示の流れが本格化している。自社の人的資本経営や人的資本投資の方針について、「Human Capital Report」として公表を行っている事例もあり※5、企業は、自社の人材をどのように活用して、企業価値を生み出していくのかのストーリーを投資家に示していくことが求められる。

2点目は労働市場に向けたストーリーである。人的資本投資は、労働市場での採用競争力にもつながる。終身雇用の前提が崩れる中で、その企業に雇用されることでどのような経験が得られるのかに対する労働者の目線は厳しくなっているためである。

その背景には、自身の人的資本としての価値の最大化を志向する労働者が増えていることも挙げられる。そもそも企業が労働者に対して行う人的資本投資は、職歴や経験を通じて、労働者のエンプロイアビリティの獲得や労働所得から算出される「人的資本としての価値」に直接影響する。例えば、労働者の「人的資本としての価値」の測定方法の1つとして「生涯所得アプローチ」がある。これは将来にわたる所得を現在価値に割り引いて合計し、人的資本の総資産価値を測定する方法である※6。「生涯所得アプローチ」に基づけば、将来にわたって、より高い労働所得を得られるようなキャリア構築を行うことが人的資本の価値向上につながる。人的資本としての価値最大化を志向する労働者が増えれば、企業は現時点での報酬だけではなく、労働者の人的資本の価値を向上させることに、どれだけ貢献できるかのストーリーを明確に示していく必要が出てくる。そうしなければ、人材の獲得・定着が難しくなっていくからである。

4つの企業事例から学ぶ人的資本投資成功のためのカギ

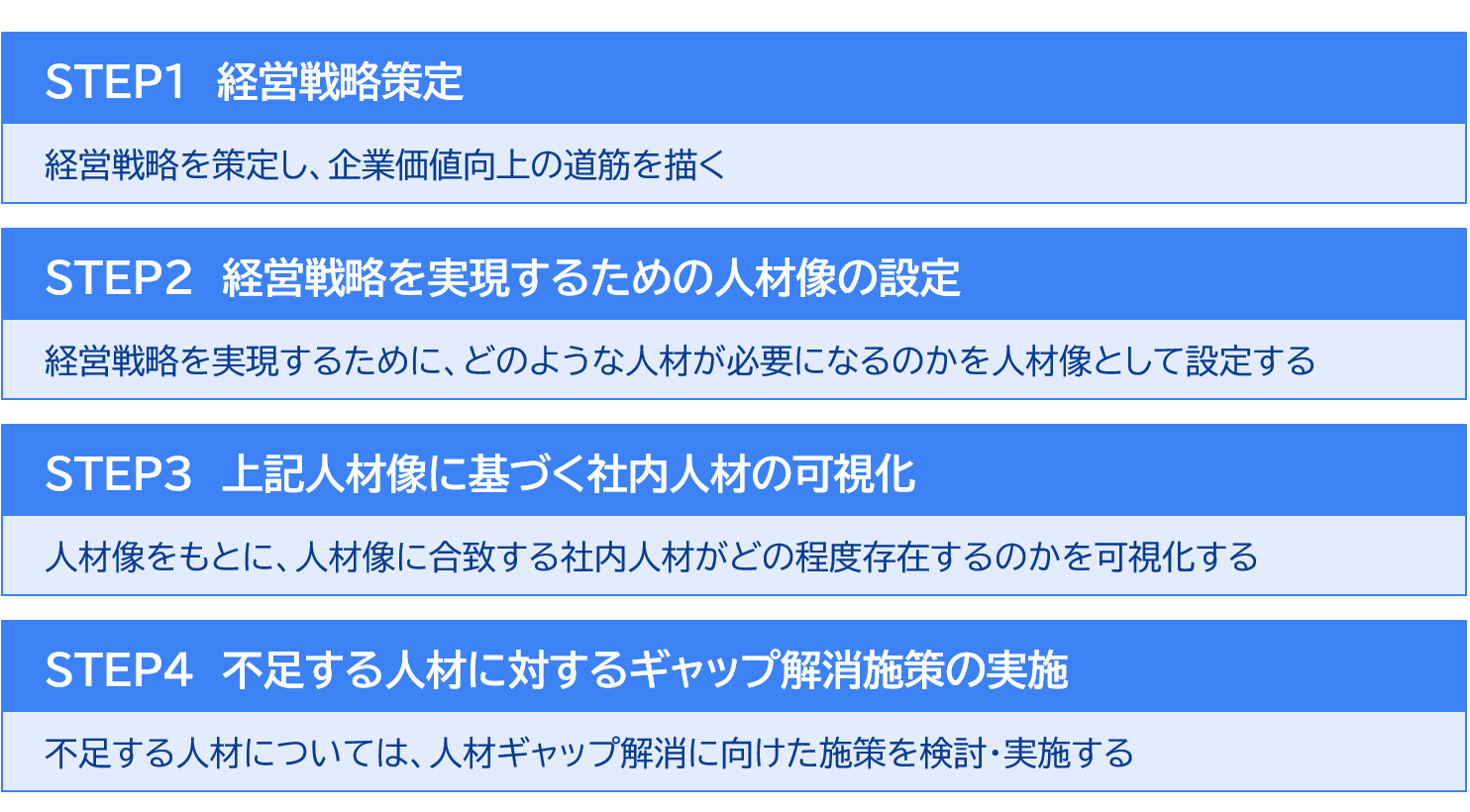

実際に人的資本投資に取り組むに当たっては、経営陣が策定した「企業価値創造につながる経営戦略」を人事部門が深く理解し、自社の人材に関する課題を正しく認識した上で、経営戦略の実現のために「どのような人材が必要なのか」を明確にし、人材確保のための方策を実践していくことが求められる。図表3では、上記を4ステップに分けて整理している(図表3)。

まずSTEP1では、経営戦略を策定し、企業価値の向上に向けた道筋を描く。この時点では、事業の視点から、何をすることが企業価値の向上につながるのかを明確化することが重要である。人事部門は、経営陣が策定した経営戦略を、その検討プロセスや目指す事業の姿も含めて理解することが求められる。可能であれば、人事部門が戦略策定プロセスに参画することが望ましい。

STEP2では、STEP1で定めた経営戦略を実現するための人材像を明確化する。つまり経営戦略の実現には、どのような人材が、どれだけ必要なのかを検討するということである。併せて自社の人材の課題も検証していく。この時点で、経営戦略が明確でないと人材像も曖昧になってしまうため、場合によってはSTEP1に立ち戻る必要もある。通常、人材のコンピテンシーやスキル、経験などの切り口から人材像を定めることになる。

STEP3は、STEP2で設定した人材像に基づく社内人材の可視化を行う段階である。人材像に基づいて、現時点で、どの程度の人材確保ができているのかを把握するために、社内人材のスキルレベルを一覧できるスキルマップ作成などを行い、人材の過不足を明らかにする。

STEP4では、可視化された人材の過不足を踏まえ、経営戦略の実行に向けて、主に不足している人材のギャップ解消のための施策を行う。この段階で人材の採用・育成などの具体的施策の検討・実施が可能になる。

図表3 人的資本投資ストーリー構築の4ステップ

概説的に、経営戦略と人材戦略の連動に向けてのステップを解説したが、次回以降、山陰合同銀行、ダイキン工業、すかいらーくホールディングス、サイバーエージェントの4つの事例から、人的資本投資成功のカギを示したい。その際、各企業の人材戦略を、上記の4ステップで整理する。

これらの事例は今後、人的資本投資に取り組もうとする企業の人事部門が、なぜそれが必要なのかを社内外に説明する際の示唆に富んでいる。山陰合同銀行とダイキン工業の事例では人材育成、すかいらーくホールディングスの事例では従業員満足度、サイバーエージェントの事例では従業員の「Will」やキャリア自律に着目して、どのようなストーリーで経営戦略と連動した人的資本投資を行っているかを紹介する。いずれの事例も独自の人的資本投資ストーリーを有しており、多くの示唆が得られるはずである。

※1:伊藤レポートでは、「多額の人材投資や先進的な人事制度の導入も、その人材投資や人事制度が自社のビジネスモデルや経営戦略と連動し、適切に位置づけられていなければ企業価値の向上にはつながらない。」としている。

参考:経済産業省「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 報告書~人材版伊藤レポート~(令和2年9月)p10」

https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/kigyo_kachi_kojo/pdf/20200930_1.pdf(閲覧日:2025年4月15日)

※2:Ulrich, D.(1997)”Human Resource Champions,“ Boston, Harvard Business School Press.(=梅津祐良訳(1997)「MBA の人材戦略」日本能率協会マネジメントセンター)

※3:人的資本経営とは、人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方をさす。

参考:経済産業省「人的資本経営 ~人材の価値を最大限に引き出す~」

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinteki_shihon/index.html(閲覧日:2025年4月15日)

※4:『日本の人事部』編集部(2024)「日本の人事部 人事白書2024」

※5:代表的な例として、東京海上ホールディングス株式会社、エーザイ株式会社が挙げられる。

https://finance.stockweather.co.jp/contents/dispPDF.aspx?disclosure=20240701542249(閲覧日:2025年4月15日)

https://www.eisai.co.jp/ir/library/annual/pdf/pdf2024hcr.pdf(閲覧日:2025年4月15日)

※6:人的資本の生涯所得アプローチによる算出は、内閣府経済社会総合研究所「令和3年(2021年)度「人的資本サテライト勘定」等に関する検討作業報告書」を参照。

https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/sonota/satellite/jinteki/contents/pdf/221228_houkoku.pdf(閲覧日:2025年4月15日)

経済学分野では、ライフサイクルモデル理論で用いられる人的資本の概念も、将来の労働収入の現在割引価値として整理されている。代表的な例は、金融資産のポートフォリオ配分に人的資本を導入した研究は下記。

Bodie, Zvi, Robert C. Merton, and William Samuelson(1992), “Labor supply flexibility and portfolio choice in a life cycle model,” Journal of Economic Dynamics and Control 16, 427-449.