2025年4月より、65歳までの継続雇用制度の導入について、労使で定めた対象者だけではなく「希望者全員へ実施すること」が義務化される。高年齢者雇用安定法の2013年改正の経過措置を終えるためである。本法が改正されるたびに、企業は“受け身で”対応してきた面はなかったか。企業が自社の人事制度改革を戦略的に進められるよう、2回に分けて、今後の制度改正の方向感を占いつつ、シニアが活躍する人事制度について考察してみたい。

40年間の法改正の変化を俯瞰する

本コラムのメインテーマは「今後の高年齢者雇用安定法改正に企業はどう向き合うべきか」である。これを考えるために第1回の今回は「なぜ度々改正が行われるのか」と「制度内容の変化に傾向はあるのか」の2つの問いを提起したい。

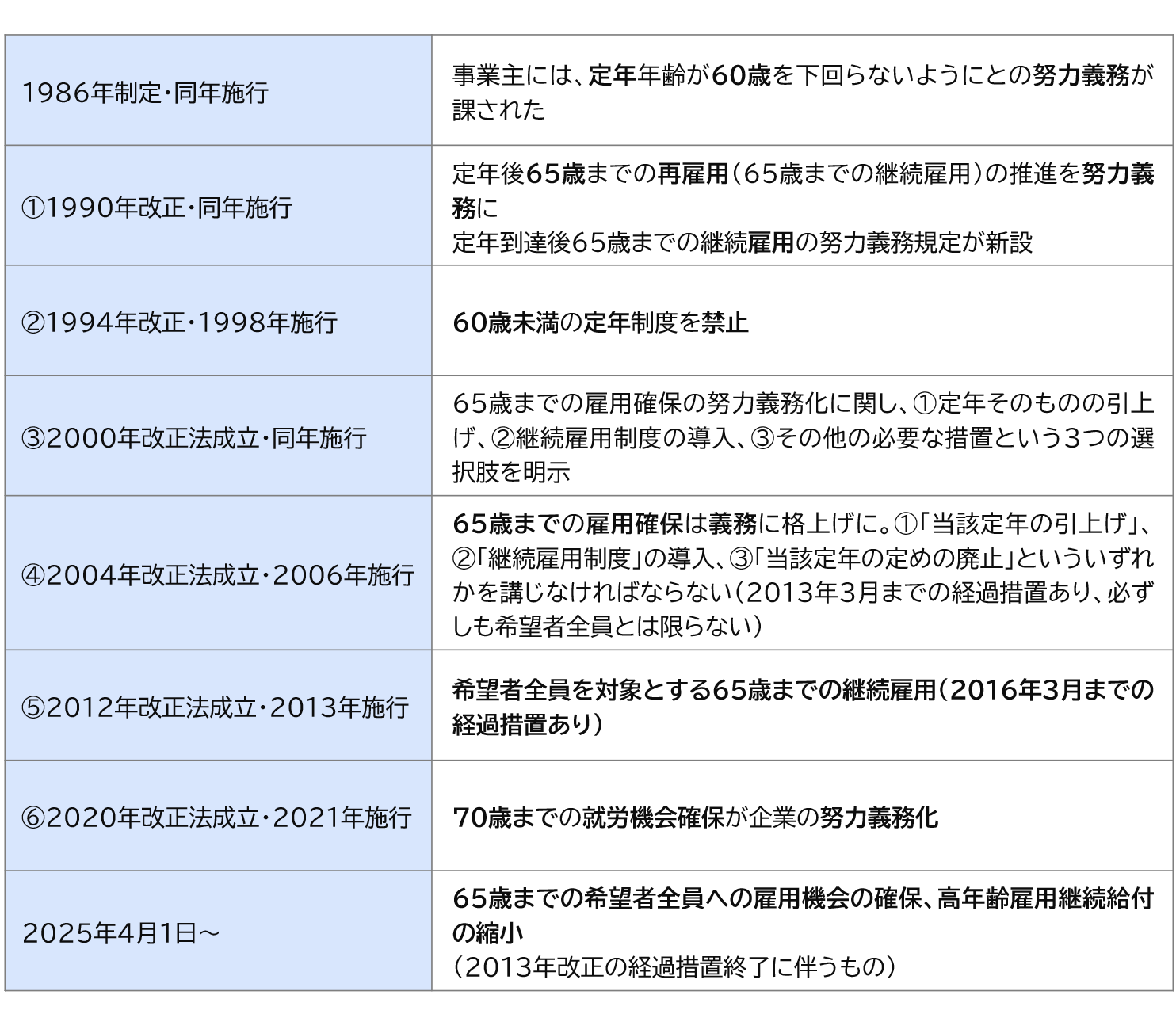

高年齢者雇用安定法は1986年に制定されてから過去に6回改正が行われている。特に1990年から2004年にかけては「5年単位」という高頻度で改正が繰り返されてきた。

もちろん、日本にある全ての企業に対し65歳までの高年齢者雇用確保措置が義務化された2004年改正のように大きな変更もあれば、努力義務を課す程度の場合もある。しかし全体を通してみると、政府の意図が浮かび上がってくる。各改正の内容に振り回されるのでなく、大局的な観点で人事戦略を組み立てるためには、改正内容の変化の奥にあるものをしっかりと見極める必要がある。そこで、本制度の制定の経緯と改正の流れを簡単に追ってみよう。

これまで改正が繰り返されてきた高年齢者雇用安定法(正式名は「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」)は、1971年に成立した「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」が全面的に改正されたものである。

特別措置法とは、現行の法制度では対応できない場合に、主に時限的な措置として制定される法律である。当時、45歳以上の中高年齢者の失業率が高まり、再就職が困難な状況が続き社会問題化していたことが特別措置法制定の背景にある。

一方、現在の法律名称に変更が行われたのは1986年。日本の全ての企業に対し、従業員の60歳定年が努力義務化された。当時の日本社会では急速な高齢化が進行しており、高齢者の就業問題は時限的な措置では到底解消しえないことが明確になった証左であろう。

「就労年齢の延伸」と「法的拘束力の強化」の同時進行

本法は、定年制に関して、事業主に対して規制を行う初めての法律である。当時半数以上の企業が「55歳定年」など60歳未満の制度を導入していた中で、60歳定年の努力義務を定めたのである。

ちなみに筆者の入社年は1994年だが、その頃まだ当社は「55歳定年」であった。人生100年時代やシニア活躍にかかる今日の時世は、当時を思うと隔世の感がある。

以降の改正は表1のとおり、計6回実施されている。

改正の方向性としては、全体に「就労年齢の延伸」と「努力義務から義務への格上げ」という、2つの傾向が見いだせる。第1に定年時期、雇用期限、あるいは就労期限が60歳から始まり、65歳、70歳へと延伸している。第2に、しかし単純に年齢が上がるわけではなく、例えば「60歳まで努力義務」→「60歳まで義務」→「65歳まで努力義務」→「65歳まで義務」というように、法的拘束力の強化と年齢の引き上げがセットで行われていることが分かる。

本法制定以降、2012年改正法成立までの四半世紀は、「65歳までの継続雇用」というゴール設定からの逆算によるアクションとみることができる。

表1 高齢者雇用安定法成立と改正の流れ

高年齢者雇用と年金改革との深い関係

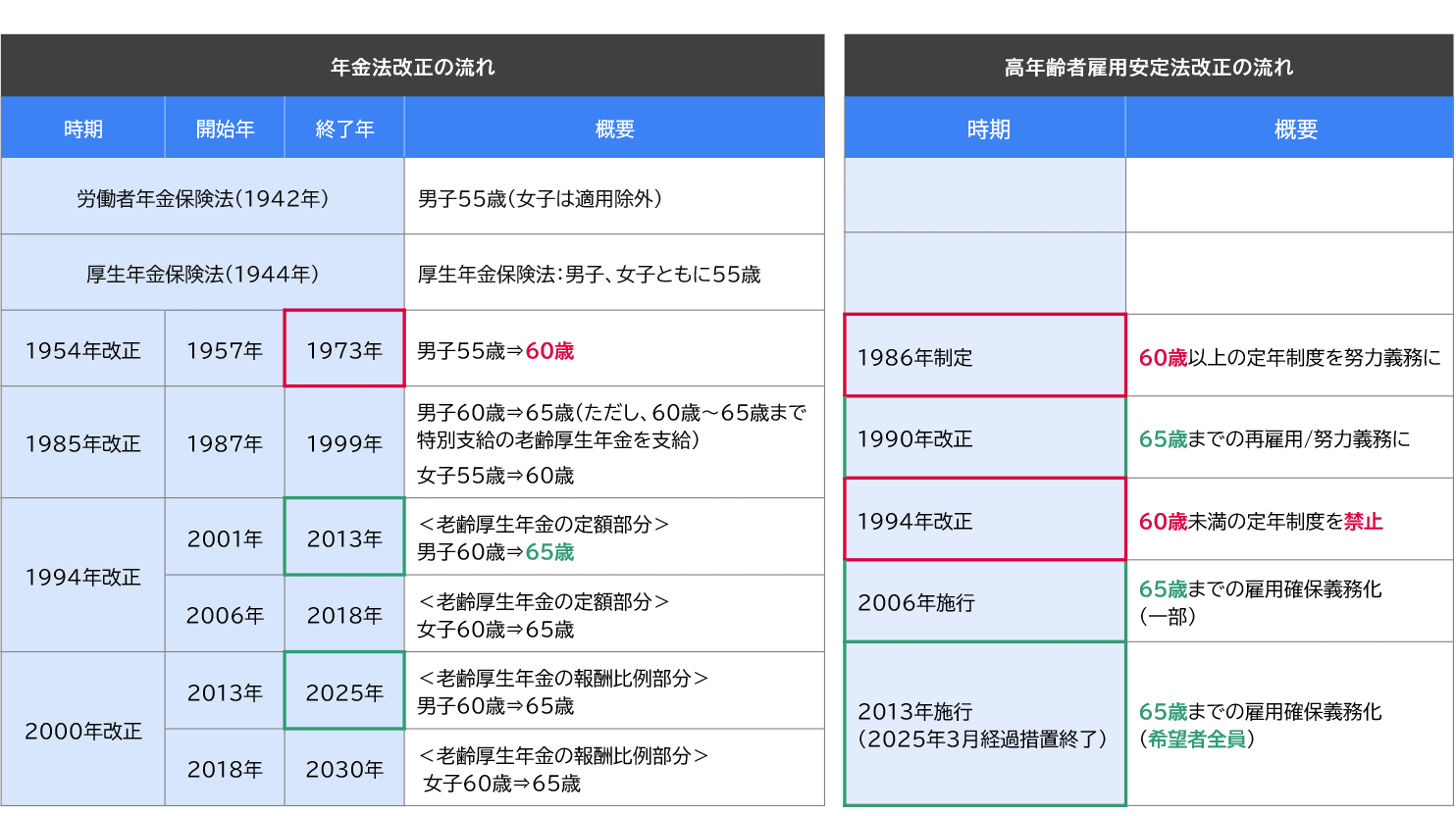

「ゴール設定からの逆算」と述べたのは、そこに「年金法改正」との連携プレイが見て取れるからである。表2は年金法と高年齢者雇用安定法の改正の流れの概要を示したものである。

第一段階(赤字)は年金支給開始年齢55歳から60歳への引き上げである。55歳定年の企業の従業員は、定年後から年金受給まで無収入の期間が生じてしまっていたため、安定法を制定し、60歳定年化を推し進めた。第二段階(緑字)は60歳から65歳への引き上げである。この時は今回の経過措置を含め2025年3月31日までに希望者全員の雇用確保を義務化することにより、最も先に行われる「男性の老齢厚生年金の報酬比例部分の引き上げ」にちょうど間に合わせている。2004年に年金の給付水準を調整する「マクロ経済スライド」が導入されたことで、年金制度の持続性を高める目的で年金支給開始年齢を上昇させる必要性はかつてよりは低下した。

しかし、これまでの両法の改正の関係をみていると、2020年改正法による「70歳までの就労機会確保の努力義務化」は、将来的な年金法改正によって、さらなる支給開始年齢の引き上げが行われるサインではないかとの見方もできる。少なくとも、この「努力義務」は、次に限定付きの「義務化」と「希望者全員の義務化」へと進み、最終的には健康かつ意欲のある方の大半は70歳まで働いている社会が普通になっている可能性は高いのではないだろうか。

表2 年金法と高年齢者雇用安定法の改正の流れ

出所:厚生労働省「第4回社会保障審議会年金部会 参考資料2」を基に三菱総合研究所作成

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001r5uy-att/2r9852000001r606.pdf(閲覧日:2025年2月22日)

企業の成長に配慮した「就業」の概念拡張

先ほど、改正は「就労年齢の延伸」と「努力義務から義務への格上げ」の同時並行で進んでいる、と述べた。しかし、この40年間の流れを俯瞰してみると、実はもう1つの変化が浮かび上がってくる。「定年」→「雇用継続」→「就労確保」と、国が企業に対して求める就業のあり方に変化がみられるのである。「60歳定年」とは正規雇用者として60歳まで雇用することを意味し、「65歳雇用継続」は65歳まで正規か非正規かを問わず雇用することを意味する。2020年改正での「70歳就労確保」はもはや“雇用”でもない。本法が日本のあらゆる事業主に適用される強制力の高い法律であるからこそ、企業の事業成長に負の影響を与えないよう「就業」の概念を拡張してきているのである。

上述のとおり、高年齢者雇用安定法は「就労年齢の延伸」と「義務への格上げ」の2つのベクトルで改正が繰り返されてきた。背景には、年金法改正との整合性を担保し、年金受給が始まるまでに無収入期間を生じさせないための配慮がある。一方、2020年改正では70歳までの就業確保が努力義務化され、今後もさらなる支給開始年齢の上昇が予想される。次回は、今後の法改正の方向性を見通しつつ、企業人事としていかなる対応を図るべきかについて考察してみたい。

※1:慶應義塾大学教授 森戸英幸(2014年)「高年齢者雇用安定法-2004年改正の意味するもの」(日本労働研究雑誌No.642)

厚生労働省「平成13年版 厚生労働白書」

https://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/kousei_roudou/2001/(閲覧日:2025年2月23日)

大阪労働局「高年齢者雇用安定法の改正について(平成16年6月内容)」

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_shoukai/hourei_seido/_104439/kaisei.html(閲覧日:2025年2月23日)

一般社団法人東京中小企業家同友会「経営者Q&A:高年齢者等雇用安定法の改正(2013年2月)」

https://www.tokyo.doyu.jp/q_a/2061/(閲覧日:2025年2月23日)

厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html(閲覧日:2025年2月23日)

などを参考にした。