地方を中心に人材不足は深刻さを増している。人口減少などが背景にある。限られた人材を獲得し、つなぎ留めるために企業・団体はさまざまな取り組みをしているが、重要なのは、人事部門主体の人手不足対策では限界があることだ。人手不足を経営課題の中核に据え、付加価値生産性を高める経営戦略とセットで、人材戦略を構築・展開していくことが不可欠である。本コラムは具体的な企業事例も踏まえながら、「付加価値生産性」を起点とした企業の人手不足対策について解説したい。

ますます深刻化する日本の人手不足

日本全体で働き手が不足している。企業の雇用人員の過不足を示す雇用人員判断指数(DI)によると、コロナ禍以前の人手不足をさらに上回る大幅な不足状態が続き、この傾向は今後も続くと見込まれている。背景には少子化による若年層の減少に加え、医療・福祉での人材需要の増加で、他の各産業への人材供給がいっそう限られていることがある※1。実際に筆者が企業や業界団体にヒアリングした際にも、「労働力減少の見通しを前提に事業を考えざるを得ない」「新卒採用はもう諦めており、中途採用も全く集まらない」といった声があがった。

「人事部門主体」による人手不足対策の限界

こうした人手不足への対応として、各企業の人事部門は採用活動の強化を急いでいる。具体的には、インターンシップによる早期からの接点確保やダイレクトリクルーティング、採用ウェブページの充実などが挙げられる。新卒初任給の引き上げも採用強化の施策と言えるだろう。採用後も、昨今は第二新卒も含めた転職市場が活発化していることから、早期離職防止のために配属部署の確約やメンターの配置、働き方改革などの工夫を行っている。

しかし上記のような取り組みだけで今後ますます深刻化する人手不足時代を乗り越えていけるだろうか? 採用競争の激化に伴い、賃上げの圧力や、採用・定着に係るコストの上昇、早期での対応は続いていくことが見込まれる。こうしたコスト上昇が企業収益を圧迫すると、既存社員への投資がおろそかになりかねない。結果的に長い目で見ると、働き手に選ばれなくなってしまう恐れがある。

「付加価値生産性」への着目の必要性

人手不足時代を乗り越えるに当たり、「人事部門が採用や定着の取り組みを強化する」というだけでは限界がある。「賃上げや採用・定着コストの上昇を上回るだけの利益上昇をしていける、生産性の高い組織への進化」を同時に目指していかなければならない。

そのための観点として、付加価値生産性に着目する。付加価値生産性とは、投入リソース(人員など)当たりの「営業利益などの付加価値」を指しており、物的生産性、すなわち投入リソース当たりの「生産量」とはゴールが異なる。付加価値生産性を高めるためには単に仕事を効率化するだけではなく、より少ない人員でより高い収益を得ることを目指す必要がある。

これまでの日本企業は「歩合制」の職種を除き、企業収益と個人の評価や処遇が直結することは多くなく、どちらかと言うと事業や組織を運営することに主眼を置いてきた。すなわち、必要な職位や役割に対して不足人員を採用、配置、育成し、事業目標に基づく個人目標を達成したかどうかで評価に差をつけていく、という運用を指す。つまり収益や付加価値よりも事業・組織の円滑な運営が重視されがちなので、人手不足の時代には「(人材は限られるが)既存の事業や組織を維持するために、限られた人員で仕事をこなす」という発想になりやすい。しかし人手がいないことで現場は疲弊し、優秀な人材ほど転職し、現場はますます人手不足となる、という負のスパイラルに陥りかねない。

そうではなく、今後は経営戦略と人材戦略を一体で考え、「企業全体で付加価値生産性を高めるために、どのような人材を高く処遇し、そのための育成や採用をするべきか」という視点で考える必要がある。期待役割を定義し、企業収益と個人の評価・処遇をある程度連動させ、付加価値生産性の上昇に伴って相応の処遇を行う。また付加価値生産性に直結しない、どちらかと言うと物的生産性型の職務(オペレーショナルな業務)については、処遇の向上よりも業務自体の合理化を進めて働きやすさを追求することが重要であろう。そのためには、性別、年齢や国籍、価値観、キャリアなども含めた多様な人材を受け入れ、定着率を高めることに注力する必要がある。

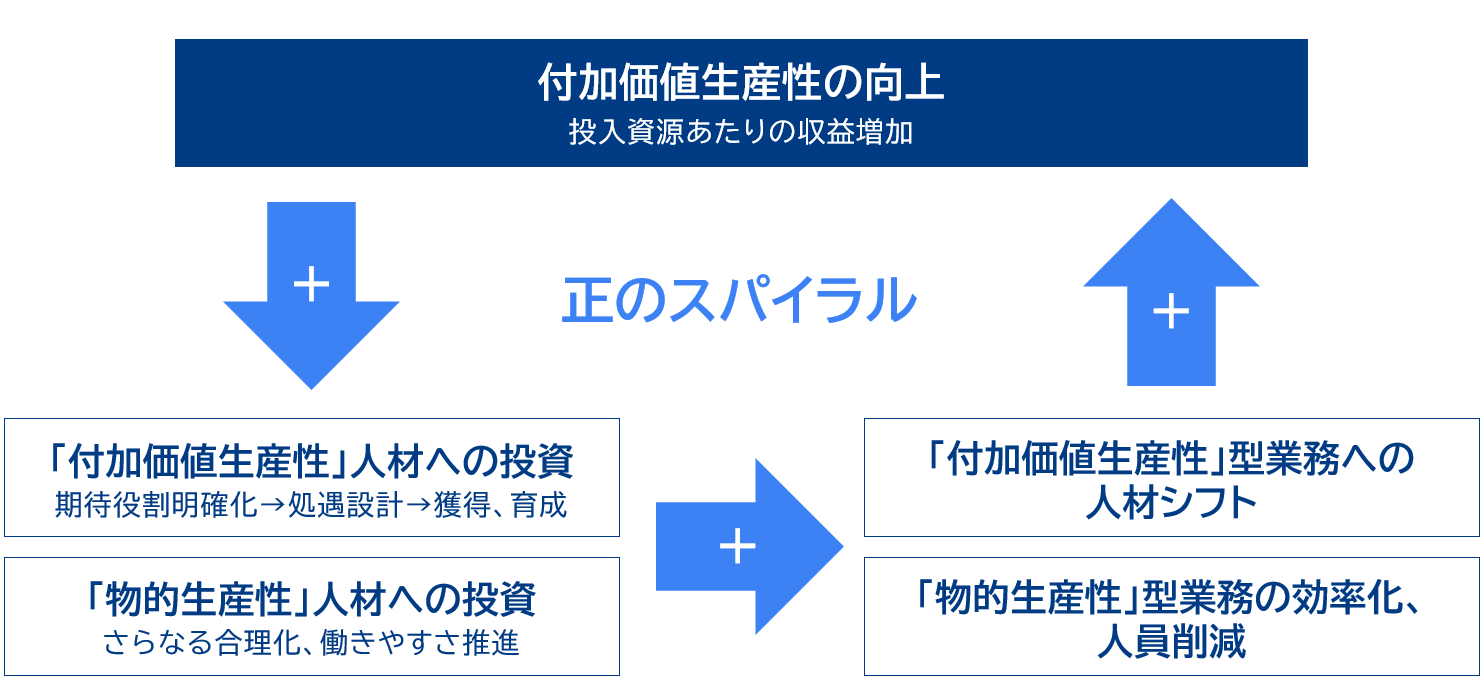

つまり、付加価値の向上を見込める役割に集中的に人材投資を行うと同時に、付加価値向上の見込みが乏しい領域は合理化を進める。そしてそこで得られた収益を「いっそうの付加価値向上のための人材投資」と「さらなる合理化」「働きやすさ向上」に還元する、という正のスパイラルを追求することが求められる(以下図)。この発想には付加価値を見極め厳しく成果を評価する経営視点が不可欠である。前述のような人事部門主体の取り組みだけではなく、経営層の関与もいっそう重要となるだろう。

図 付加価値向上を進め、人材に選ばれるための正のスパイラル

「付加価値生産性」を考えるヒントとなる企業事例

ここで実際の企業事例をヒントとしたい。長崎を中心にテレビショッピングなどを手掛けるジャパネット社は、自社の強みを「見つけて、磨いて、伝える」と定義した。その強みに注力できる生産性の高い組織であるために、RPA※2による単純作業の自動化や、各個人の時間管理の見える化を通じたムダの発見、業務の標準化を積極的に推進している。こうした合理化を通じて得られた経営資源の余力を、付加価値向上のために投入。その結果、商品の厳選やアフターサービスの充実化による顧客拡大や、クルーズ船事業などの新規事業進出にも成功しており、着実に事業拡大することで報酬アップなど社員への還元もできている※3。

またソフトウエアのテストなどを行うSHIFT社は、「人材獲得力」とそのための「報酬」「やりがい」が事業成長に必須と捉え、人材の成長が事業や報酬に結びつく仕組みづくりに注力している。具体的には、社内の独自基準※4による採用を行うことで幅広い候補者を集め、入社後の育成プログラムも独自に構えている。育成後の検定試験に合格すれば給与アップにつながる。これらの取り組みによって、誰であっても能力次第で高い付加価値生産性を持つ人材に育つことができ、会社としても事業成長につながっている。

さらに両社に共通するのは、求められる付加価値の実現度合いに応じた処遇の徹底と、多様な人材にとっての働きやすさの両立である。ジャパネット社は30代の役員を輩出する一方、実績に応じて降格も厭わない。一方のSHIFT社は前述のとおり、客観的な基準に基づき人材の評価を行い、半年ごとに昇降給を行っている。反面、両者ともに残業時間の抑制や休暇取得に積極的であり、これらの実績も公式ウェブサイトに掲載をしている。

人手不足時代は、付加価値生産性を起点に、採用や定着だけにとどまらない幅広い人材マネジメントに取り組む必要がある。もちろん世の中には付加価値生産性の考え方にそぐわない公務などの職種もあるため、全ての産業や職種に当てはまるわけではない。もはや日本の多くの産業では既存の事業、組織運営の継続を前提に考えられない局面になってきている。そのような中「自組織にとって今後重要視するべき付加価値の源泉となる役割や業務は何か(逆に、必要度の相対的に劣る役割や業務は何か)」を真剣に考え、付加価値を起点に人材戦略を設計・運用していける企業や組織こそが、今後の激化する人材確保競争に勝ち残っていけるのだろう。

※1:厚生労働省が実施する労働力調査によると、2004年から2024年までの20年において「医療・福祉」に従事する雇用者が全産業に占める割合は9.5%(2004年)から14.7%(2024年)に増加している。また同20年において雇用者は全産業で約803万人増加しているが、うち「医療・福祉」は396万人増加しており、増加数のうち約半数を占めている。

※2:RPA=Robotic Process Automationの略称。人に替わりソフトウエアやAIが作業を自動的に行う。

※3:髙田旭人(2020年)『ジャパネットの経営 東大卒2代目の僕がカリスマ社長の後を継ぎ大事にしてきたこと』日経BP

※4:SHIFT社は自社の主要事業となるソフトウエアテストを担う人材の素養を判断するため、「CAT検定(キャットけんてい)」と呼ばれる独自の入社試験を行うことで非IT人材を積極採用している。さらに「トップガン」と呼ばれる従業員育成カリキュラムを設け、社内の検定試験に合格することで給与アップを見込める育成体系が設けられている。

株式会社SHIFT「人材マネジメント」

https://www.shiftinc.jp/ir/esg/humanresources/(閲覧日:2025年2月10日)