INSIGHT

人的資本の開示が制度的に強化される中、「人的資本レポート」の発行を検討・実施する企業が増加している。しかも近年の先進企業は、人的資本レポートを単なる開示対応にとどまらず、企業内および外部の労働市場に対するコミュニケーション媒体として活用し始めている。インサイト2では、先進事例を紹介するとともに、人的資本レポートの戦略的な活用を提案する。

実例から分析する人的資本レポートでの開示内容

「人的資本レポート」は、近年のESG開示強化の流れを受けて発行されるようになった比較的新しい開示媒体だ。統合報告書やサステナビリティレポートを補完する形で人的資本に関して詳細情報の提供が求められるようになったことから、近年、注目を集めている※1。主に「投資家との対話」や「サステナビリティ対応」のための人材領域に特化した開示資料として位置づけられ、企業の間で発行が本格化しつつある。

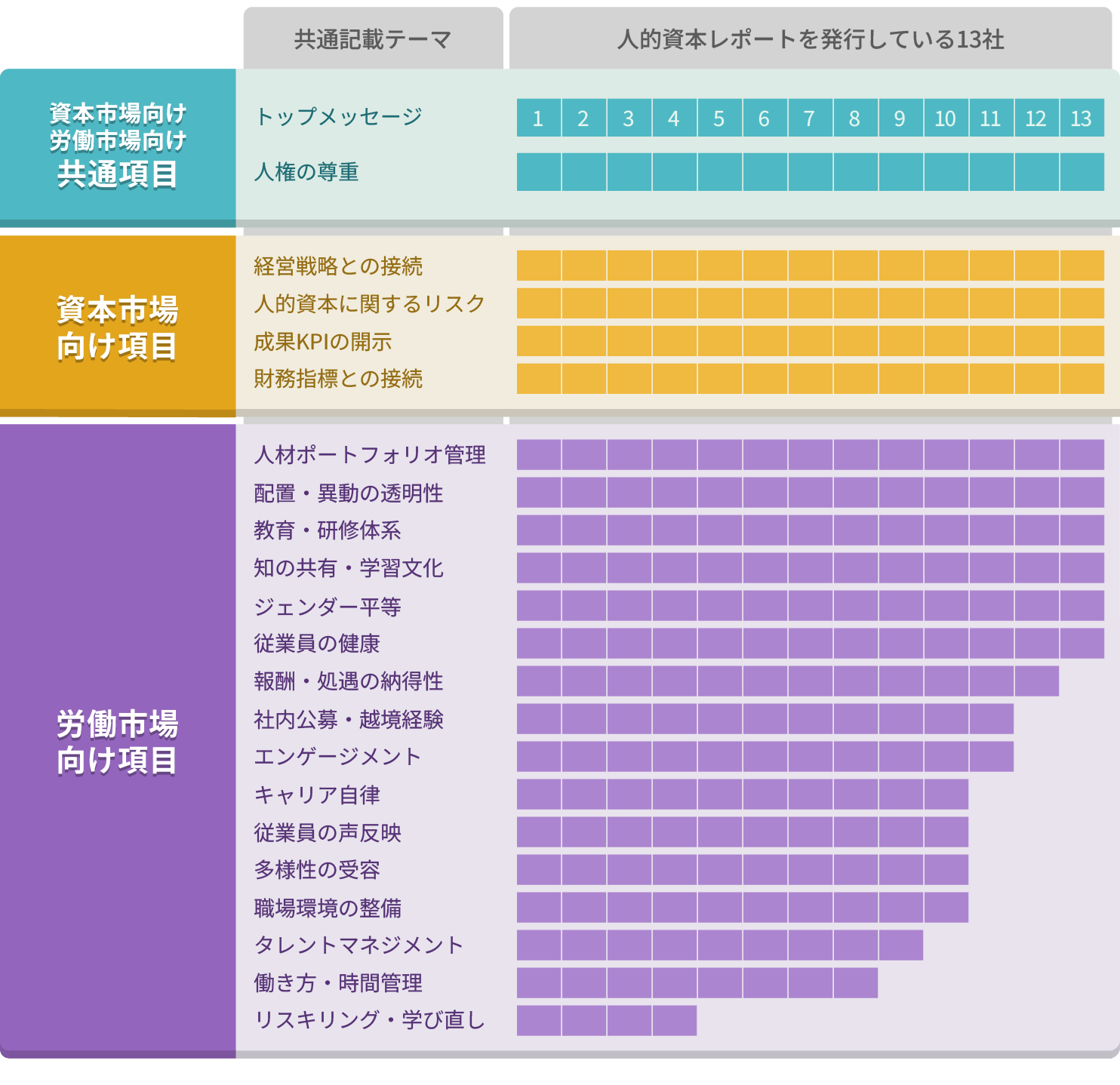

こうした背景を踏まえ、インサイト2では人的資本レポートでの開示内容を分析した。図表1に、TOPIX100社のうち人的資本レポートを発行している13社を対象に、記載テーマの傾向を分析した結果を示す※2。共通して記載されているテーマとして、22項目が抽出された。内訳は、労働市場向けの項目が16項目、資本市場向けが4項目、両者共通項目が2項目である。これらの各項目について、各社の開示状況を詳細に明らかにした。

図表1 人的資本レポートにおいて開示される項目および件数

出所:各社の人的資本レポートを基に三菱総合研究所作成

項目ごとの開示状況を見ると、特筆すべきは資本市場向けの4項目(経営戦略との接続、人的資本に関するリスク、成果KPIの開示、財務指標との接続)について、全ての企業が記載しているという点である。これは、人的資本レポートがもともと「投資家との対話」を目的に誕生したという経緯を反映した結果といえる。

次に、労働市場向けのうち、6項目(人材ポートフォリオ管理、配置・異動の透明性、教育・研修体系、知の共有・学習文化、ジェンダー平等、従業員の健康)についても、集計対象となった全ての企業が記載していた。これらはいずれも、従業員や採用候補者に向けて、企業が「どのような人材育成や職場環境を提供しているのか」を示すものである。人的資本レポートが「労働市場との対話」の手段としても機能し始めていることを示唆している。

一方で、労働市場向けのテーマの中でも「リスキリング・学び直し」については、言及している企業数が限定的であった。同じ人材育成領域の「教育・研修体系」が全社共通で記載されていたことと比較すると、リスキリングはまだ取り組み途上の企業が多いことがうかがえる。

総じて、人的資本レポートは、従来の制度開示対応という位置づけに加えて、企業が人的資本を通じていかに価値を創出しているかというストーリー(資本市場向け)と、個別施策の実践状況(労働市場向け)を併記する構成へと進化していることが今回の分析で確認できた。その中で、労働市場向けの開示内容は、企業の実践の成熟度に応じて差が現れるため、各社の記載状況にばらつきが生じやすいことも明らかになった。

インサイト1では、資本市場向けに発行されている統合報告書や有価証券報告書から、人的資本戦略の要素とその組み合わせがPBR(株価純資産倍率)やTFP(全要素生産性)に影響することを示した。一方、インサイト2で分析の対象としている人的資本レポートは、統合報告書や有価証券報告書に比べて、開示の自由度が高く、人材に関するテーマを深掘りすることが可能な媒体である。そのため、自社の人的資本戦略がいかに企業の成長や戦略・ビジョンの実現につながるのかを、計画的かつ明確に示すことに最適である。

先進事例に見る「労働市場と対話する媒体」への進化

ここで、労働市場とのコミュニケーション媒体として活用している象徴的な例として、エーザイと中外製薬の2社の人的資本レポートを取り上げたい。

エーザイの「Human Capital Report 2024」では、冒頭から明確に「社員にもっと知ってもらいたい」というCHROの語りがある※3。このメッセージにとどまらず、レポート全体を通じて「社員でも知らなかったエーザイをありのままに伝える」ことを目指した構成となっている。これは、内部の理解形成と文化浸透のツールとしてレポートが設計されていることを示している。また、このレポートの作成方針そのものに「社員や将来の求職者をターゲットにした内容」であることが明記されており、単なる社外説明資料ではなく、社内外の人材との対話を意図した設計になっている点はきわめて先進的である。

また中外製薬の「People & Culture Report 2024」も同様に、読み手を「投資家・従業員・家族・採用応募者・患者さん」といった幅広いステークホルダーに定めており、情報開示体系の中に、統合報告書や有価証券報告書と同列の重みを持って配置されている※4。このレポートの特徴は、中外製薬ならではの人的資本に対する考え方を表現している点にある。具体的には、「志を持って挑戦し続ける人財の増加」「人財を支える仕組みの整備」「挑戦・成長を促す文化の醸成」という3つの要素を、「描く・磨く・輝く」という一貫したストーリーで整理している。そして、それらをイノベーション創出のための「方程式」と定義する構成は、単なる施策の列挙ではなく、人材戦略を労働市場と共有することに主眼を置いた人的資本開示を目指す姿勢を体現したものといえる。

両社に共通して見られるのは、人的資本レポートを、「投資家向けだけではなく、社内外の人材もターゲットとして定め、企業としての人材に対する考え方や取り組みを語りかけるコミュニケーション媒体」として明確に位置づけている点である。従来、人的資本レポートは主に投資家向けのESG情報を補完する資料として発行されることが多かった。しかし、エーザイや中外製薬のレポートは、現職の従業員や将来の採用候補者といった労働市場の関係者に向けて、自社の人材戦略や働く環境について分かりやすく伝えることを目的として構成されている。人的資本に関する情報を、企業価値創造や人事施策の全体像とともに整理して伝えている点で、人的資本レポートの活用方法として先進的な事例といえる。

人的資本レポートの戦略的な活用を図るべき

人的資本レポートの発行に当たっては、まずその主たる読み手を明確に想定し、構成・表現を設計することが重要である。とりわけ、ここまで示したように、従業員に対して、自社の人材に関する基本的な考え方や戦略、各種施策の全体像を分かりやすく伝える役割を持たせることは、これらに対する組織内の理解と納得を促進する上で有効である。また、将来の採用候補者を含む社外のステークホルダーに対しても、企業としての人材観や育成方針を明示し、人材施策が中長期の成長ストーリーにどう位置づけられているかを示すことで、採用競争力や労働市場でのブランドの強化につながる。

これらを踏まえ、人的資本レポートを、資本市場に向けた単なる開示対応資料としてだけではなく、社内外に向けた経営メッセージの発信媒体としてますます活用されていくことが望まれる。

※1:国際的にはISO 30414(人的資本開示ガイドライン)やSASB(サステナビリティ会計基準審議会)スタンダードなどで人的資本領域の情報開示項目が標準化された。国内でも有価証券報告書の中で人的資本の記載が義務化されたことによって、企業の人的資本情報開示が大きく進展している。

※2:本稿の執筆にあたり参照した人的資本レポート発行企業は、下記の13社。各社の発行媒体の名称は異なるが、内容として人的資本に関する開示を行っているものを対象とした(証券コード順)。

アサヒグループホールディングス、中外製薬株式会社、エーザイ株式会社、富士通株式会社、パナソニックホールディングス、三井物産株式会社、三菱UFJフィナンシャル・グループ、みずほフィナンシャルグループ、MS&ADインシュアランスグループホールディングス、第一生命ホールディングス、東京海上ホールディングス、株式会社商船三井、ANAホールディングス

※3:エーザイ株式会社「Human Capital Report 2024」

https://www.eisai.co.jp/ir/library/annual/pdf/pdf2024hcr.pdf(閲覧日:2025年7月18日)

※4:中外製薬株式会社「People & Culture Report 2024」

https://www.chugai-pharm.co.jp/sustainability/diversity/people_and_culture_report/files/people_culture_report_j2024.pdf(閲覧日:2025年7月18日)