イノベーションや新規事業は顧客や社会の課題を発見し、それを解決することから生まれる。そのため社員が社会課題を自分事として実感することは、企業がイノベーションを起こすのに欠かせない。第4回は、社会課題を実感するための有効な方策である副業について、その実態から効果までを論じていきたい。

副業を認める企業が過半数に

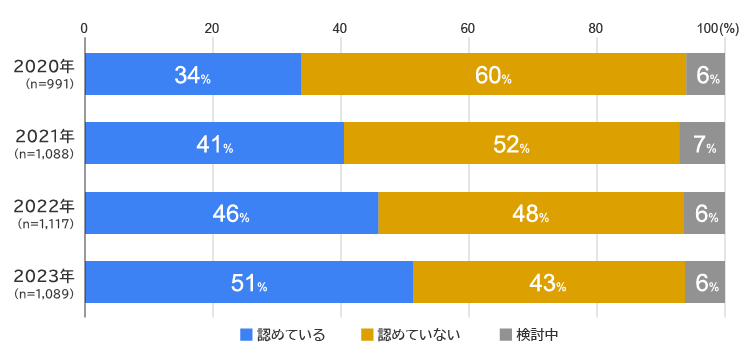

「企業がどの程度副業を認めているか」を東洋経済CSRデータ※1から整理した(図1)。それによると、本人にやる気があり本業に影響しない範囲ならば、ここ数年で副業を実施できる環境の整備が進んでいることがわかる。具体的なデータでみると、副業を認めている企業は2020年には34%だったが、2023年では51%と半数を超えている。

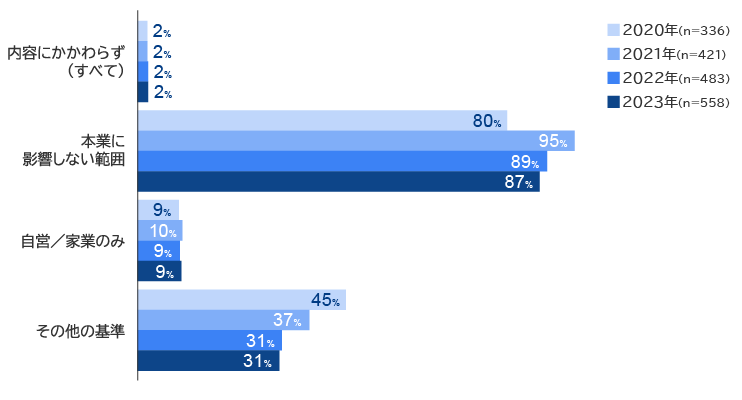

副業を「認める」条件としては2021~2023年の調査で「本業に影響しない範囲」との回答が約90%であった(図2)。なお、「その他の基準」に基づいて副業を認めるとの回答も2023年で31%とやや高い。こうした基準の内容としては、「個別に対応している」「会社が認めた場合可能」などとなっており、具体的な副業の内容を確認した上でその是非を判断する企業も多いことがうかがえる。

図1 副業を認めているか

図2 副業を認めている条件(業務範囲)

副業経験者はさほど増加していない

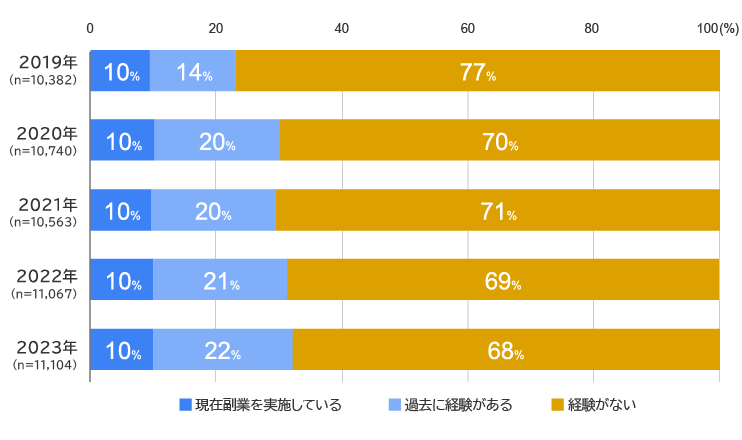

次に正社員による副業経験について、当社の大規模生活者調査「生活者市場予測システム:mif※2」を用いて整理したものが図3である。「過去に経験がある」比率は2019年の14%から2020年の20%へと、6ポイント増加した。これはコロナ禍によって本業以外の仕事に従事する例が多数発生したことなどが理由だと考えられる。しかし、その後は伸びが鈍化して2023年では22%にとどまっている。

また、現在副業をしているとの回答は2019~2023年を通じて10%のままである。継続的に副業を行っている人は一部に過ぎず、企業が認めているほどには副業を行う人が増えていないことがわかる。

図3 正社員の副業経験状況

副業経験者の社会課題認知度は圧倒的に高い

ここで、副業経験と社会課題の認知度との関係を見ていきたい。

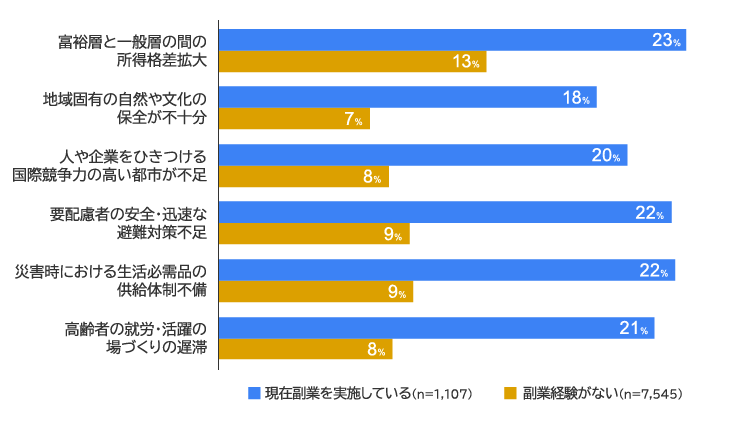

mifでは、138テーマの社会課題・問題を抽出し、その認知度を3段階(よく知っている、知っている、知らない)で調査している。このうち社会課題・問題に対し、「よく知っている」と回答している比率を、現在副業をしている人と副業経験がない人とで比較すると、全項目に対して現在副業をしている人の方が高くなっている。

社会課題・問題の主要な項目の比率を図4で整理した。例えば「富裕層と一般層の間の所得格差拡大」について「よく知っている」と回答した比率は、副業経験がない人が13%なのに対し、現在副業している人は23%と10ポイント高い。「高齢者の就労・活躍の場づくりの遅滞」では、それぞれ8%対21%と、13ポイント高くなっている。

副業を通じて、さまざまな社会課題を実感する機会が増加すること、また自身が保有するスキルをどのように活かすことが解決につながるのか、という視点で業務にのぞむことから、高い認知度が養われているのではないかと推察される。

冒頭で述べたように、イノベーションや新規事業は、顧客や社会の課題を発見して解決しようとするモチベーションや取り組みから生まれる。副業を通じて社会課題に対する認知度が高まれば、こうしたモチベーションやイノベーション創出力も高まり、ひいては企業の持続的発展にも結びつくことになろう。

図4 副業経験の有無と社会問題の認知度

プラチナキャリア・アワード受賞企業の事例から

では副業する人をどのように増やしていけば良いのだろうか。

実際に個人が副業を始めるには、新しい環境に慣れることや働く時間をどのようにやりくりするかなど、さまざまなハードルがある。

これらを乗り越える例として、第5回で優秀賞を受賞した株式会社NTTドコモが導入している「所定労働時間の最大20%内で半年間、別部署にて副業を行うことが可能な社内副業制度」は参考になる※3。いきなり社外で副業を始めるよりも同じ会社でする方が敷居は相当低い。また所定労働時間内で副業ができるのならば、労働時間が増加することによるプライベートへの影響も気にする必要がなく、体力的な心配も少ない。期間も決まっていることから自身の目標も立てやすい。そして副業を経験してみれば、身につけたスキルをどのようなところで活かせるか、という視点で新たな方向性も見えてくるであろう。

このような、まずはできることから少しずつ始められるような制度を活用して、副業する人を増やしていけると良いのではないか。

※1:東洋経済 第19回CSR調査(2023年)

2023年6月26日公開、2024年2月5日最終更新(閲覧日:2024年2月7日)

全上場企業および主要未上場企業を対象に調査票を配付、これに回答した企業等1,714社によるデータ。※2:mif:生活者市場予測システム。生活者3万人、シニア1万5,000人を対象とした国内最大級のアンケートパネルと、ソーシャルメディアを活用した顧客理解の最新手法であるMROC(Market Research Online Communities)によって、未来予測を支援するシステム。三菱総合研究所保有。

※3:株式会社NTTドコモ トピックス(2023年6月20日)「ドコモが第5回「プラチナキャリア・アワード」において「優秀賞」を受賞」

https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/info/news_release/topics_230620_00.pdf(閲覧日:2024年2月6日)