INSIGHT

この連載コラムは、日本企業のDX推進に向けて、4つのステップで、デジタル人材の要件を可視化するための定量材料を提示することを試みる。第1回のコラムは、人材要件の指針としてデジタルスキル標準(DSS)を活用し、15の役割(ロール)を業務(タスク)ベースで定義した。第2回は、DX推進に求められるタスクの現状やニーズの変化を捉えるため、日米のデジタル人材育成・確保状況をデータに基づいて比較する。結果として見えてくるのは、日本のDX推進人材育成・確保を巡る厳しい状況である。

自社業務とDX推進、双方を担えるハイブリッド型人材がカギ

前回のコラムでは、DX推進人材を定量把握するための第1ステップとして、「人材要件を業務(タスク)ベースで定義すること」を位置付けた。これは、企業がDXを進めるに当たって求められる人材が、自社のDX戦略から導かれる業務に応じて決まってくるためである。

自社の事業戦略、事業特性や経営資源の制約によって、DX推進人材のポートフォリオは千差万別だ。DSSが定める全ての役割(DSSの標記にならい、以下ではDX推進人材が果たす役割を「ロール」と呼称する)が必要になることはむしろ稀であり、また各ロールに紐づく全てのタスクを実施する必要もない。各社がDXを推進するためには、DSSを参考にしながらも、事業戦略の実現に必要なタスクを遂行するロールを定義し、それに合致する人材の育成・確保を集中的に行うことが求められる。

DXの本質は、自社ビジネスとデジタル技術の融合による事業やビジネスモデルの変革(トランスフォーメーション)である。そのため、自社の事業をDX化しようとする企業(ITサービスのユーザー側である企業)にとって、DX推進人材とは多くの場合、DX推進を専業とする人材ではない。自社での本来の役割と並行してDX推進を担う「ハイブリッド型」の人材であることが重要なポイントとなる。具体的には、ダイナミックプライシングを用いて新規顧客開拓と付加価値向上を実現するなど、自社事業に精通しつつデジタル技術を活用してビジネスモデルを変革するといった、ビジネスとデジタルにまたがるロールを果たすことが求められる。

「DXを牽引するロール」と「部門間連携タスク」の需要が高まる米国

ここでは、DX推進に求められるロールとタスクがどのように変化しているかを、米国の労働市場データ※1を使って可視化する。

まず、DXに関連する業務量が、2019年から2024年までの5年間でどの程度変化したのかを、DSSが設定する15のロールとそれぞれに紐づくタスク量の変化として見てみよう(図1参照)。これは米国で、どのようなロールを担う人材の、どのタスクが増えているのかを示している。

特徴的なのは、米国でのユーザー産業※2のDX推進人材では、ほぼ全てのDX関連ロールについて、それぞれが担うタスク量が増加していることである。その増加率は、全産業・全職種を対象としたタスクの平均増加率(1.0%)を上回っている。これは、これらのタスクで表現される業務へのニーズが、全業種平均に比べて増加していることを示す。特に、DXのリード役となるロール、具体的には「ビジネスアーキテクト」を構成する3つのロールや「データビジネスストラテジスト」「サイバーセキュリティマネージャー」の伸びが、全体平均の約5倍と突出している。逆に、「フロントエンドエンジニア」(唯一、その伸びが全業種平均を下回っている)をはじめ、ソフトウエアエンジニア系のロールについてのタスク量の伸びは総じて低くとどまっている。

ここから言えるのは、米国ではシステム開発寄りのIT人材よりも、DXをリードする牽引役となるロールを担う人材へのニーズが高まっているということだ。

図1 力強い伸びを見せる米国のDX関連タスク

米国ユーザー産業のDSSロール別タスク増加率(2019~2024年、年率換算)

出所:IPA「デジタルスキル標準」、米国O*NETデータ、米国労働統計局「Occupational Employment and Wage Statistics」を基に三菱総合研究所作成

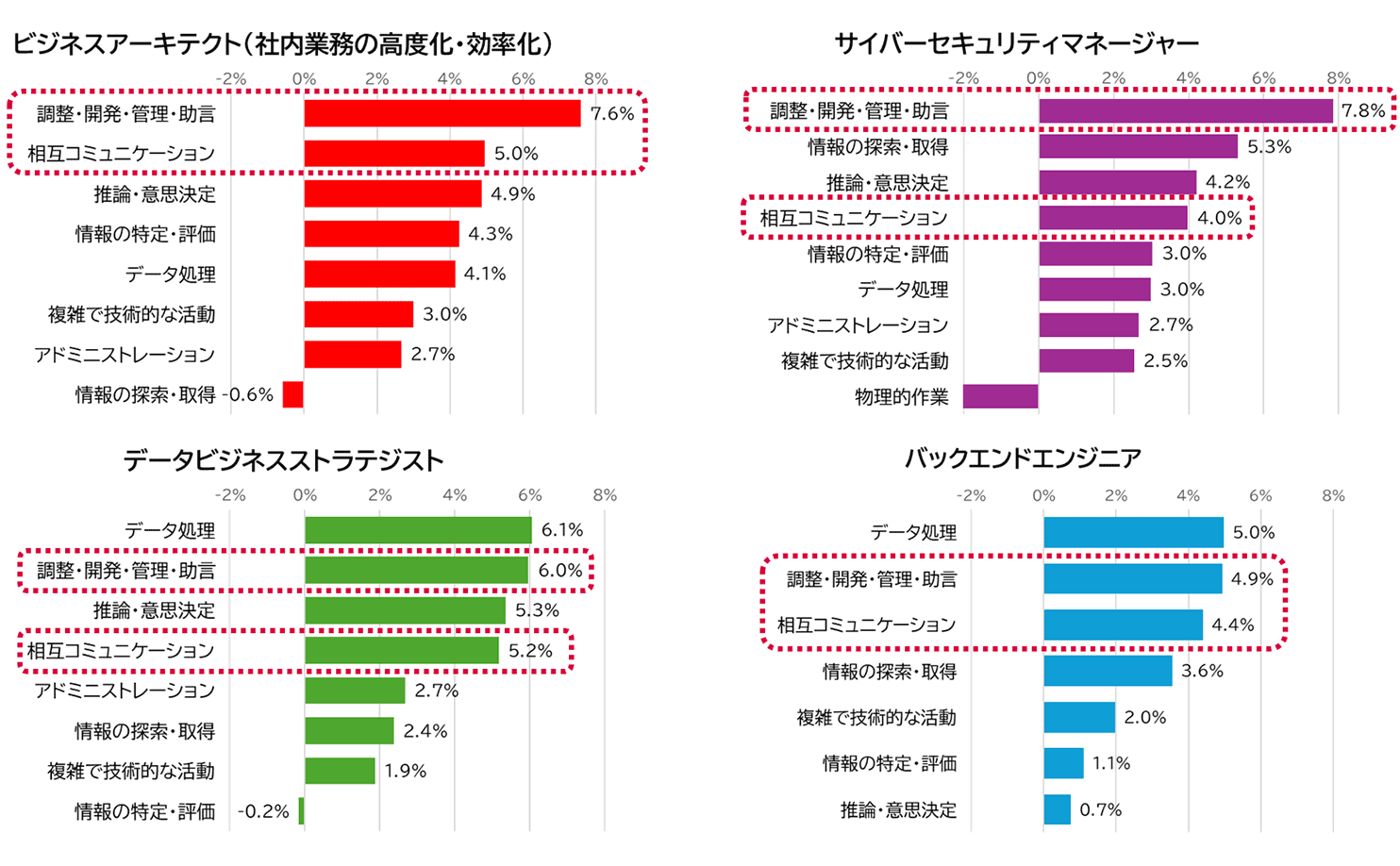

では、高い伸びを見せているロールの中では、どのようなタスクのニーズが高まっているのだろうか。タスク特性に応じた分類別※3に増加率を見てみると、いずれのロールについても「調整・開発・管理・助言」と「相互コミュニケーション」が高い伸びを記録していることが分かる(図2参照)。これらは、業務を進める上での連携や調整、協業を必要とするタスクであり、具体的には「メンバーと協力して設計仕様を決定する」「業務を促進するためステークホルダーとのビジネス関係を強化する」「スキルを向上させるため人材を育成する」といったタスクを含んでいる。

また、こうした連携タスクに加えて、「データ処理」や「推論・意思決定」系のタスクも高い伸びを見せている。

以上のデータから見えてくるポイントは、DX推進人材としての役割を果たす上では、デジタル技術への理解に加えて、社内外の関係者と連携・調整を図ることが重要だということである。DXは部門横断的な取り組みであるため、異なる専門分野を持つ関係者との密な連携や調整が欠かせない。ときには組織文化が異なる部門間の連携が求められる状況も起こり得る。DX推進人材の育成・確保を考える際には、このような「連携タスク」を人材要件として明示する必要があるということだ。このことは、DXを牽引するロールにとどまらず、エンジニア系のロールについても当てはまる。バックエンドエンジニアのタスク増加率でも、連携タスクは相対的に高い伸びを見せている。

このように、米国の動向からは、一口にDX推進人材と言っても担うロールによってニーズの増加率には大きな差があり、さらにはタスクの特性によってもニーズが異なることが分かった。

図2 DXを牽引するロールでは「連携タスク」の伸びが高い

米国DSS4ロールのタスク類型別増加率(2019~2024年、年率換算)

出所:IPA「デジタルスキル標準」、米国O*NETデータ、米国労働統計局「Occupational Employment and Wage Statistics」を基に三菱総合研究所作成

DXの牽引役が足りない日本のITサービスユーザー企業

では、日本のDX推進人材の動向はどうなっているのだろうか。あいにく、日本の公的統計では、米国と同程度に詳細な職業別雇用者が補足できていない。そこで、リクルートワークス研究所の「全国就業実態パネル調査」の個票データ※4を活用することとした。このデータでは、デジタル系職業を含む詳細な職業別雇用者の把握が可能となる。また、職業ごとのタスク構成については、日米で同様であると仮定し、米国O*NETのデータを適用した。なお、米国O*NETによる職業別タスク構成を日本の職業に用いることの妥当性については、日米の職業情報データ(O*NETとjob tag)比較を通じて問題がないことを確認している※5。

まず、DSSの15ロールに含まれるタスク量の変化を見る(図3参照)。結果は米国の状況とは対照的である。ほぼ全てのDX関連ロールで、そのタスク増加率は、ユーザー産業※6全体での平均増加率(0.2%)を下回っている。さらに、過去5年間でマイナス成長となっている。米国で大きく伸びている「DXを牽引するロール」に含まれるタスク量についても軒並みマイナスであり、特にデータビジネスストラテジストは年率で2%の大幅減となっている。

図3 日本のDX関連タスクはほぼ全てのロールにおいて減少傾向

日本ユーザー産業のDSSロール別タスク増加率(2019~2024年、年率換算)

出所:IPA「デジタルスキル標準」、米国O*NETデータ、厚生労働省「労働力調査」、リクルートワークス「全国就業実態パネルデータ2019・2024」を基に三菱総合研究所作成

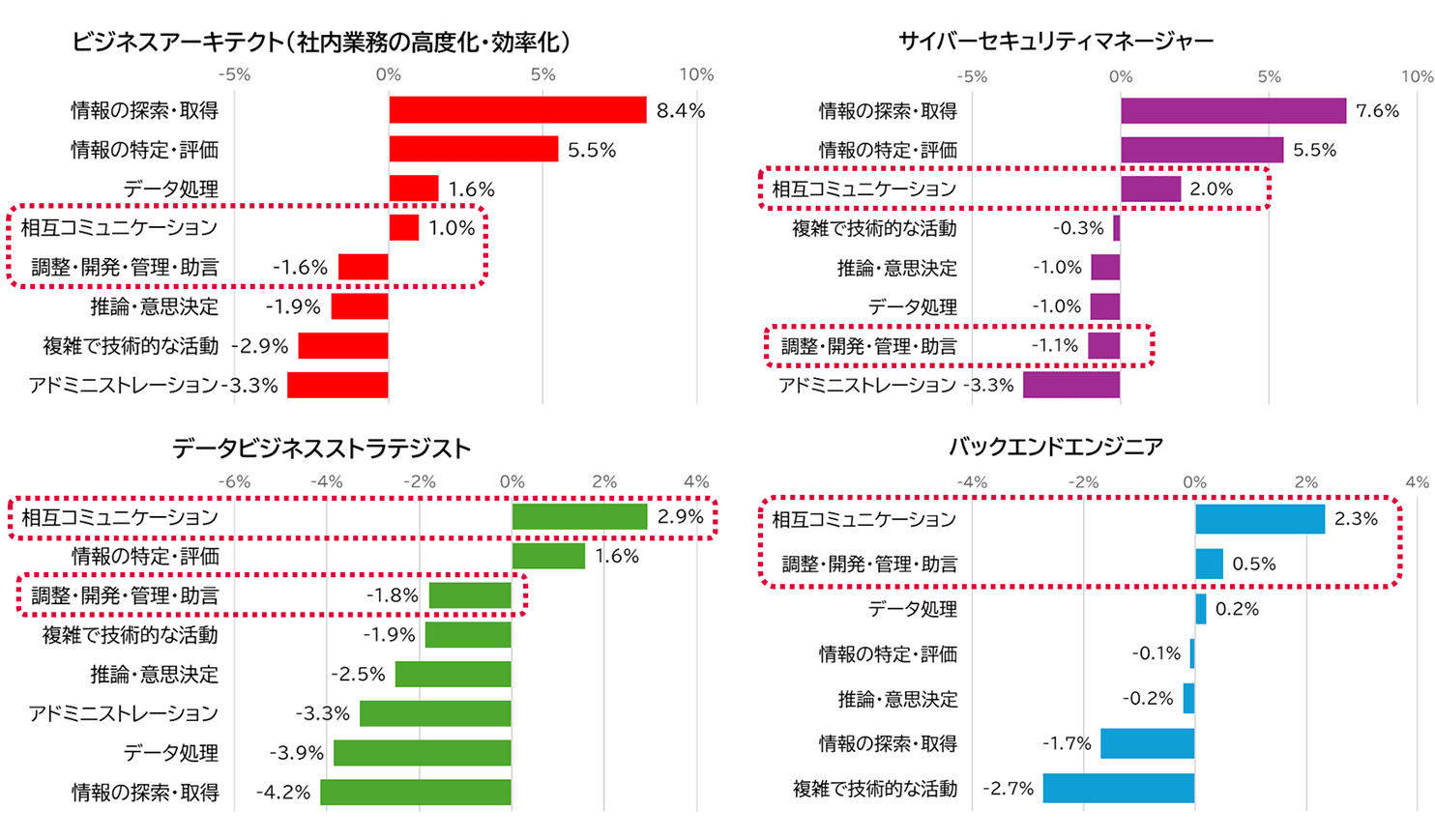

次に、DXの牽引役となるロールの中でのタスク類型別の動きを見ると、こちらも米国とは異なっている(図4参照)。米国では高い伸びを見せていた「連携タスク」が、日本のビジネスアーキテクトやサイバーセキュリティマネージャーといったロールで低い伸びにとどまっている。特に、「調整・開発・管理・助言」系のタスクはマイナス幅が目立っている。この背景としては、日本企業のDXの多くが「変革:トランスフォーメーション(X)」の段階に至っていない、つまりデジタル化の段階にとどまっており、全社的・部門横断的な取り組みが進んでいないことが想定される。逆に言えば、連携タスクの重要性は、日本で変革(X)が真に推進された時点で顕在化する可能性がある。

図4 日本では「連携タスク」の伸びが低くとどまっている

日本DSS4ロールのタスク類型別増加率(2019~2024年、年率換算)

出所:IPA「デジタルスキル標準」、米国O*NETデータ、厚生労働省「労働力調査」、リクルートワークス「全国就業実態パネルデータ2019・2024」を基に三菱総合研究所作成

一方、日本のDXを巡る状況を見る上では、「ユーザー産業とIT産業※7」と「大企業と中小企業」の動向を切り分けて、対比的に確認することも重要である。図5に、DX推進人材の類型別タスク増加率について、上段ではユーザー産業とIT産業、下段ではユーザー産業を中小企業と大企業に分けて示した。ここからは、IT産業ではDX推進人材のタスクがどの類型でも年率で2~3%増加していることが分かる。また、全体ではDX推進人材のタスク量が縮小傾向にあったユーザー産業でも、大企業のみで見ると全類型でタスク量が増加している。一方、ユーザー産業の中小企業では、タスク量が大幅に減少している。

日本企業の情報化が、いわゆる「ベンダー依存」の中で進められてきたことは、これまでも指摘されてきたところである※8。自社事業の情報化をベンダーであるIT産業任せにすることの弊害として、「システムがブラックボックス化する」「ベンダーロックインによりシステム入れ替えなどの自由度が低下する」「顧客への迅速な価値提案ができなくなる」といったことが指摘されてきた。一方で、前述のとおり、DXとは単なる情報化ではない。その本質は、自社ビジネスとデジタル技術の融合を通じた事業のトランスフォーメーションにある。そのため、ユーザー産業は自社のDX推進人材を育成・確保し、より主導的にDXに取り組むことが欠かせない。その際には、ここまで示したとおり、自社の事業戦略や事業特性、経営資源などを踏まえ、人材の要件を定義し推進することが求められる。

また、中小ユーザー企業の厳しい状況は、IT企業との労働生産性の格差、すなわち賃金水準の格差によってDX人材の確保が困難になっていることを表している可能性がある。IT産業の労働生産性は、中堅企業でも年間1人当たり492万円であり、「小売業」「宿泊業・飲食サービス業」や「生活関連サービス業、娯楽業」の水準を大きく上回っている※9。DX推進人材を社外から獲得しようとすると、特別な処遇制度を準備しなければ採用負けすることとなる。現実問題として、リソース面で制約のある中小企業でのDX推進では、フルラインアップでDX推進人材を揃えることは難しい。自社のビジネスに精通する人材にデジタル技術の知識を習得させる、関係者間の連携を行うロールを担う人材をピンポイントに内製化する、さらにITエンジニアは外力を活用するなど、メリハリを利かせた育成・確保がポイントとなろう。

図5 DX推進人材はIT産業で増加する一方、中小ユーザー企業での減少傾向が顕著

日本のDSS人材類型別タスク増加率(2019~2024年、年率換算)

注:ここでの中小企業は「従業員規模が1,000人未満の企業」を対象としている。

出所:IPA「デジタルスキル標準」、米国O*NETデータ、厚生労働省「労働力調査」、リクルートワークス「全国就業実態パネルデータ2019・2024」を基に三菱総合研究所作成

ここまで、日米の労働市場データに基づき、DX推進人材の動向を示した。米国の直近5年間の動きでは、DXを牽引するロールに対するニーズが大きく伸びており、中でも「連携を必要とするタスク」が顕著な増加傾向を見せていることが分かった。翻って、日本のDX推進人材、特に中小ユーザー企業のDX推進人材を巡る状況は厳しく、連携タスクの伸びも低くとどまっている。このような状況下、日本のDXを進めるためにはどのような人材がどれだけ必要となるのであろうか。次回コラムでは、2035年にかけてのDX推進人材需要を推計する。

※1:雇用者統計は米国労働統計局(BLS)のOccupational Employment and Wage Statistics (OEWS)、職業情報データベースはO*NETを使用。職業別のタスク実施率は、O*NETの「Task Ratings」「Task Categories」「DWA Reference」「Tasks to DWAs」の各テーブルに基づき、職業別のタスク構成比を職業横断的タスク(DWA)単位で算出した。

※2:ここでの米国のユーザー産業は、米国産業分類NAICSの「5182: Computing Infrastructure Providers, Data Processing, Web Hosting, and Related Services」「5192: Web Search Portals, Libraries, Archives, and Other Information Services」「5415: Computer Systems Design and Related Services」を除く全産業を指している。

※3:米国O*NETの「詳細ワークアクティビティ(DWA)」は、タスク特性に基づいて大分類(4)、中分類(9)、小分類(37)、IWA(332)、DWA(2,083)に分類される。DSS15ロールへの紐づけはDWA単位で行っているが、ここでは中分類に集約した結果を使用した。

※4:今回の分析に当たり、東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センターSSJデータアーカイブから〔「全国就業実態パネル調査、2019・2024」(リクルートワークス研究所)〕の個票データの提供を受けた。

※5:DX推進人材の日米比較を行うに当たっては、両国の同一職業における仕事の内容(ワーク・アクティビティ)の重要度の比較を実施し、大きな差異がないことを確認した。比較に際してはO*NETとjob tagのデータを使用。結果としては、自動車の製造・生産工程・修理作業者や食料品・日用品の製造・生産工程作業者、営業事務といった職業において重要度の差異が目立ったが、今次分析の中心となるデジタル系職業では有意な差異が認められなかった。

なお、職業別のタスク特性の比較については、「スキル可視化で開く日本の労働市場(政策提言 2023.9.13)」のレポートpdf 17ページ「BOX2 米国の求人情報は日本で活用可能か?」を参照。

【提言】スキル可視化で開く日本の労働市場(政策提言 2023.9.13)

※6:ここでの日本のユーザー産業は、日本標準産業分類JSICの「G:情報通信業」における「39:情報サービス業」「40:インターネット付随サービス業」を除く全産業を指している。

※7:ITサービスのユーザー産業に対して、ITサービスを提供する産業のことを「ベンダー」や「サプライヤー」と呼称することがあるが、ここでは「IT産業」と表記した。

※8:例えば、総務省「令和3年度情報通信白書」第1部第2節「企業活動におけるデジタル・トランスフォーメーションの現状と課題」、経済産業省「DXレポート2.2」参照。

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/pdf/n1200000.pdf(閲覧日:2025年6月11日)

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/covid-19_dgc/pdf/002_05_00.pdf(閲覧日:2025年6月11日)

※9:中小企業庁「2024年版 中小企業白書」第1部第3章第3節「生産性」の第1-3-17図を参照。

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2024/chusho/b1_3_3.html(閲覧日:2025年6月11日)