2025年3月に公表された人事行政諮問会議の最終提言にも見られるとおり、わが国の公務を担う人材の確保は強い逆風にさらされている。外部労働市場との接点を形成しづらいという特性を持った公共機関にとって、人材の確保は今後いっそう困難になることが見込まれる。そのような中、今後どのような人材マネジメントを目指していくべきか。カギとなるのは、人材像を曖昧なまま一律に捉えず、職種ごとに外部労働市場との関係性を見極めながら最適な育成や配置を図る視点である。公共団体と民間企業、両方へのコンサルティング支援実績を有する当社研究員がそのポイントについて解説する。

公共セクターで高まる人材確保の危機感

公務員や独立行政法人、大学法人など、営利企業と異なる公共セクターにおいて、人材確保に対する危機感は高まる一方にある。

最近では2025年3月の人事行政諮問会議の最終提言※1で、「外部労働市場に見劣りしない水準への給与引上げ」が言及され、同様に人事院から2025年6月に公表された令和6年度年次報告書(公務員白書)※2でも「厳しい人材獲得競争の中で、『公務のブランディング』が必要」と主張している。人口減少などを背景に人材確保の難易度が増していることは民間企業も同様であるが、それに加えて昨今の初任給を中心とした賃金水準の引上げや転職活動の一般化、キャリア意識の高まりも影響していると考えられる。「自分自身の市場価値を高めていける環境であるか」という点で、比較的見劣りすると判断されやすい可能性から、公共セクターの人材確保はより困難な状況に置かれている。

実際に、前述の人事行政諮問会議の資料では国家公務員の応募者数減少、一方で若手人材の早期離職者の増加が問題視されている。大都市の地方公共団体やその他の行政法人などでも、同様の傾向にある組織は増加しているのではないだろうか。

「外部労働市場の意識」強化に潜むリスク

こうした背景から、公共セクターでも外部労働市場、すなわち多くの民間企業との人材獲得競争を意識した取り組みを進めていくのは自然な発想だろう。すなわち、「ジョブ型」あるいは「スキルベース型」の組織、つまり、求められる職務やスキルに応じた配置や処遇によりキャリア採用者を受け入れやすくし、また職員の処遇にもメリハリを持たせようとする動きである。しかし、公共セクターという特殊な環境で「外部労働市場に合わせていく」動きが、かえって逆効果となるおそれがあることについて言及したい。

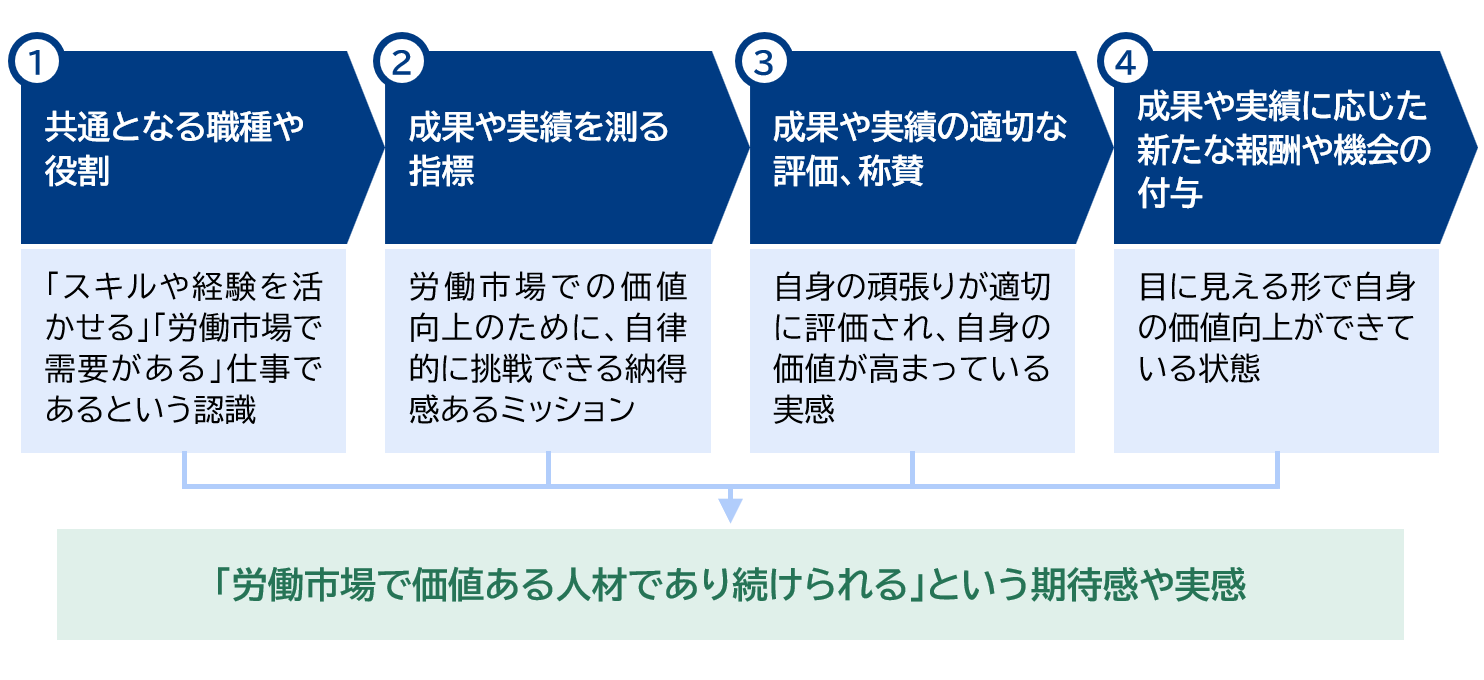

そもそも、「流動的な労働市場において人材を惹きつけ、とどめる」ためにはどのような要素が必要であろうか。筆者は、①労働市場で共通となる職種や役割、②成果を測る指標、③成果の評価、④成果に応じた新たな報酬や機会、役割の付与、の4点がバランスよく組み合わさっていることが重要と考える。例えば営業職としてキャリアを積みたい人材にとっては、営業職のポジションが存在し(①)、求められている成果が数値化されており(②)、その成果を適切に評価・称賛され(③)、報酬や昇進に直結すること(④)が「魅力ある営業ポジション」の条件と言えるだろう。逆にそれらが不十分だと、優秀な人材ほど営業職として市場価値をより高められる外部の機会を求めて転職していってしまう。

図1 雇用流動社会において人材を惹きつける要素

三菱総合研究所作成

ところが公共セクターの場合、多くは「行政職」など民間企業に比べて特殊なポジションであり、また成果を追求する組織も多くなく、したがって成果の評価やそれに応じた報酬や機会付与にも限りがある。規定上、予算や人員数に制約がある組織も多いだろう。こうした事情がある中で「ジョブ型」あるいは成果主義を追求しても、他の要素が不十分だと、例えば「頑張ったら年収は上がるが、外部でも通用する専門性が身についた実感がない」「一定期間、専門性は身につくが、評価や役割付与で十分に反映されない」という状況が起きやすい。上記①~④の一部分を追求しても、他の部分が不十分だとかえってモチベーション低下につながってしまうおそれもある。

公共セクターが目指すべき今後の人材マネジメントのポイント

公共セクターはこのような難しさがある中、冒頭に触れたような厳しい人材獲得競争に対応した人材マネジメントを追求しなければならない。そのためのポイントを提示する。

まず、組織の人材を一律で捉えることなく、「外部労働市場を強く意識するべき職種や役割」を特定する必要がある。例えば土木工事の設計や財務分析など、比較的業務遂行に専門知識や習熟期間を要する職務であるほど、前述の「流動的な労働市場」に合った人材マネジメントに近づける必要がある。

一方で、ジョブ型に適さないようなプロジェクトや調整を主とする組織・職務に関しては、成果や報酬よりもむしろ、行動や組織貢献に対する評価運用、そのための組織の方針や役割の「意味づけ」が重要となる。このような場合、制度そのものを見直すだけではなく、「成長を支援する体制や運用」、また中核となる管理職の行動変容がより重要となるだろう。

これらのあり方を適切に定めるためには、全職種一律の曖昧な「人材像」や、同様に一律管理型の研修や昇格・配置からも脱却が求められる。

すでにこうした動きは一部でも見られる。例えば熊本市役所は「新しい時代に求められる人材」と題し、デジタル人材やデータ利活用人材のような専門性の高い職種について、外部労働市場を意識してキャリアステップや必要スキルを明示するとともに、重点的な配置を行っている。これにより、一部の職種についてジョブ型の考えに近い人材マネジメントにシフトとしていると言える※3。また経済産業省では、「METI CAREER GUIDE」を公表している※4。組織のミッション、ビジョン、バリューに即した各階層の人材への支援施策や求められるスキルを内外に示すことにより、流動的な労働市場を意識しながらも「公務員ならではの仕事の意義、成長機会」の明確化を進めていると言えるだろう。

独自の魅力を訴求し、人材確保に向けて動き始めた公共セクター

これまで人口増、経済成長により一律的な「管理」を中心とした人材マネジメントでも成り立っていたが、昨今こうしたあり方のままでは人材確保はままならず、組織を担うリーダーの輩出も困難になってきている。社会貢献をはじめ公共セクターにしかない魅力を訴求しつつも、流動的な労働市場も踏まえ、各団体の特性に応じた(一般論にとどまらない)人材マネジメント上の課題特定、そして解決に向けた包括的な取り組みが問われている。上記のポイントを参考に、公共セクターの多くが今後、職員一人ひとりの成長と貢献意欲を引き出すような人材マネジメントの変革を進めていくことを期待したい。

※1:人事院「人事行政諮問会議 最終提言について(令和7年3月24日)」

https://www.jinji.go.jp/kouho_houdo/kisya/2503/shimon_saishu.html(閲覧日:2025年7月8日)

※2:人事院「令和6年度 年次報告書」

https://www.jinji.go.jp/kouho_houdo/koumuinhakusyo/hakusho/pdf.html(閲覧日:2025年7月8日)

※3:熊本市「熊本市職員成長・育成方針」

https://www.city.kumamoto.jp/kiji00356725/5_56725_408809_up_TIPH0CZE.pdf(閲覧日:2025年7月8日)

※4:経済産業省「METI CAREER GUIDE」

https://www.meti.go.jp/information/recruit/career/pdf/METICAREERGUIDE2024.6ver.pdf(閲覧日:2025年7月8日)