POINT

- 企業は自律的な学びを行う人材を育成するため各種の打ち手を講じている。

- 一方、働き手はコロナ禍を機に学ぶ機会を増やしたが実践率は低め。

- プラチナキャリア表彰事例からは、課題解決の方向性がみえる。

第2回はプラチナキャリアを形成する3つの特徴のうち「自律的学び」について、リスキリングや学びの実践における課題と対応を、企業および働き手の視点から論じていきたい。

「業務に活かせる内容を幅広く」学べる仕組みへ

昨今リスキリングの必要性が叫ばれている。社員の学びに対して、企業がどのような取り組みを行っているか、東洋経済CSRデータ※1から見ていきたい。東洋経済CSRデータは、東洋経済新報社が、日本のCSR・ESG・サステナビリティを考えるための基礎情報として幅広く社会に提供することを目的としたものである。

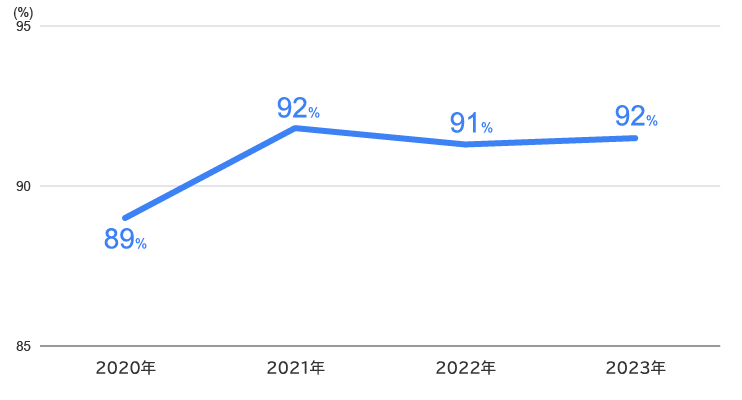

まず「研修(社外研修を含む)の自由選択」について見ると、「可能(一部のみも含む)」と回答している企業の割合は、2020年で89%、2023年は92%と、高水準でかつ若干の増加傾向となっている(図1)。

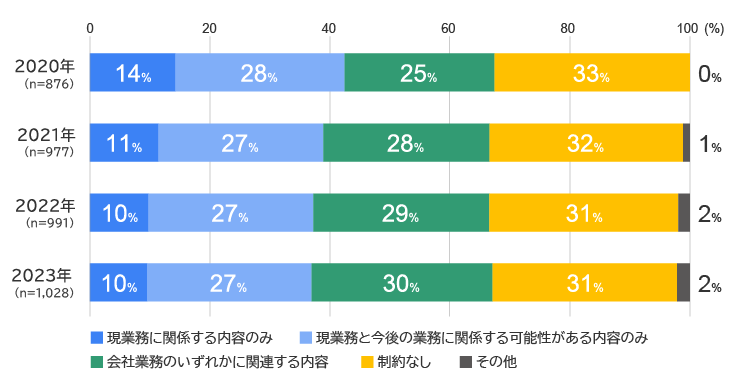

そして「自由選択」に対する具体的な条件について回答状況を整理したものが図2である。2020年から2023年への増減を見ると、「現業務に関係する内容のみ」が14%から10%に、「制約なし」が33%から31%へ減少した一方、「会社の業務に関係のあるもの」は25%から30%へ増加した。現業に関することに範囲を絞り過ぎず何でも学んで良いというスタンスを若干修正し、個々人の「これがやりたい」という志向に合わせて会社の業務に関連するのものを学べる仕組みへと、変革を進めていることが、この調査からうかがえる。

図1 研修(社外研修を含む)の自由選択が可能

図2 自由に選択できる研修の条件

新業務へのチャレンジ支援制度の導入は進む

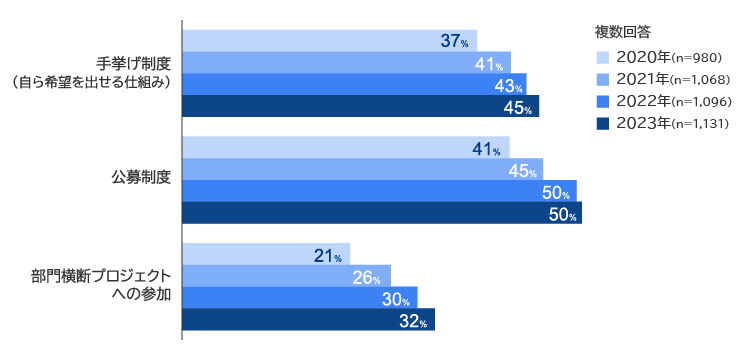

個々人が学んだことを活かすためには、「新たな業務へのチャレンジ支援制度」の活用が近道であろう。図3は、会社内で新たな業務にチャレンジする社員に対する支援制度について企業にたずねたものである。各支援制度の導入推移を2020年から2023年にかけての回答率の変化で見ると、自ら希望を出せる「手挙げ制度」は8ポイント、「公募制度」では9ポイント、「部門横断プロジェクトへの参加」も11ポイントと、いずれも急拡大している。

企業としては、「学んだことを少しでも役立ててほしい」と意図していることもうかがえる。

図3 「新たな業務へのチャレンジ支援制度」導入の推移

働き手の学びの実態は全体的に低調

次に働き手の学びの実態を、当社が毎年6月に「生活者市場予測システム:mif※2」を使って実施している大規模生活者調査(以下、mif調査)を用いて見ていきたい。

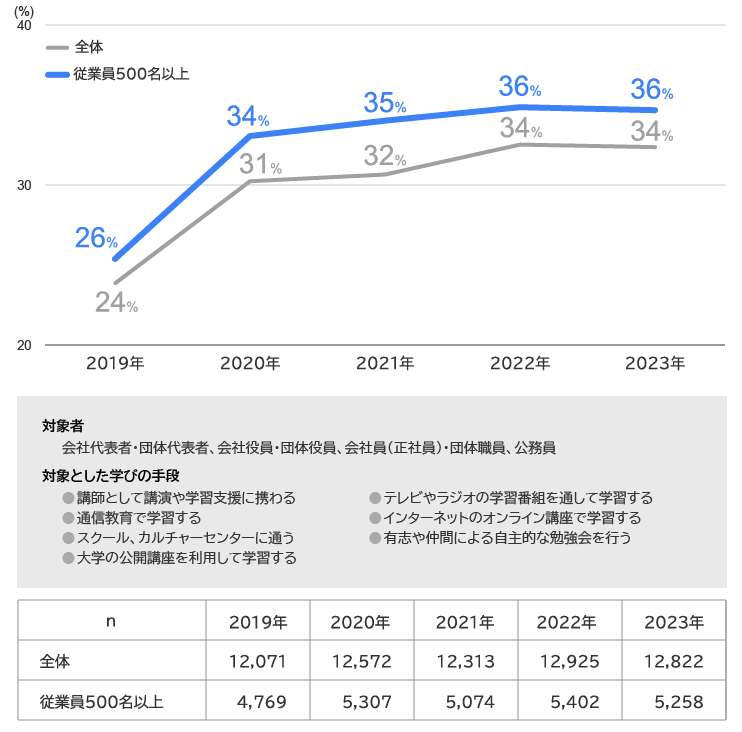

図4は、企業や団体の正社員・職員を対象に、図中の脚注に示した「対象とした学びの手段」ごとに、どの程度の人が学び実践しているかを整理したものである。

まず特徴として挙げられるのが、規模の大きい企業や団体に勤務している方が学びを実践している比率が高いことである。従業員数500人以上の企業や団体に勤務している「大規模事業所勤務者」の比率が全体よりも高い。これは、規模の大きい事業所の方が、学びの施策を導入する余力が大きいためであろう。

また、2019年から2020年にかけての実践率をみると、全体では24%から31%と7ポイント、大規模事業所勤務者では26%から34%と8ポイント増加している。コロナ禍で通勤や外出ができない中、空いた時間を学びの実践に回したと推察できる。その後コロナ禍の収束が見られる中でも、この傾向は減少傾向に転じていない。リスキリングの必要性が叫ばれているにもかかわらず、伸びがさほど大きくなく、2023年でも35%程度にとどまっている。

図4 「学び」の実践比率推移

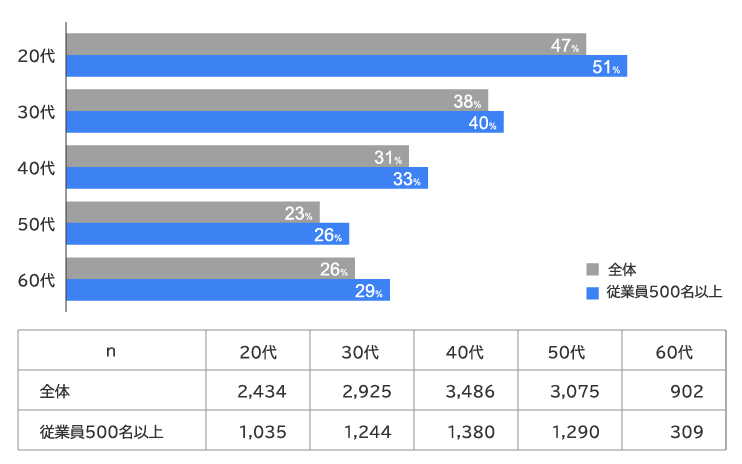

図5は年齢別の実践率を見たものである。これによると、20代の実践率は、全体で47%、大規模事業所勤務者で51%と、年代別で最も高い。この傾向は、年齢が高くなるにつれて下がり、50代では全体で23%、大規模事業所勤務で26%に激減している。なお、60代は50代に比べるとやや高いものの、それでも30%を割り込んでいる。

高年齢層で「学びの実践」を増やしていくことが課題であることがわかるが、定年制の影響も大きいのではないだろうか。すなわち、50代になると「あと○○年で定年になる」とを意識して働くモチベーションも下がり、学びに対する意欲が希薄になっている可能性も否めない。定年の延長や廃止はこうした層に学びの意欲を高める一つの手段と考えられる。

図5 「学び」の実践比率(年齢別)

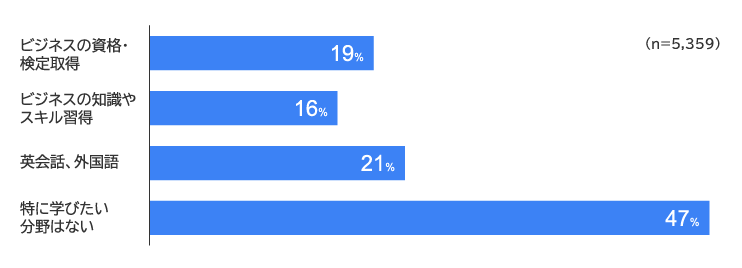

そして図6は「学びを実践していない人」の学びたい分野を示している。これによれば、2023年のデータでは、学びを実践していない人のうち「特に学びたい分野はない」との回答率が47%と高い。企業としては「学んでほしいことはしっかり伝えている」という認識が大きいであろうが、自分事として受け止めていない人や、どうせできない、と諦めてしまっている人が相当数いることがうかがえる。

図6 「学びを実践していない人」の学びたい分野

自薦制度の活用はあまり進まず

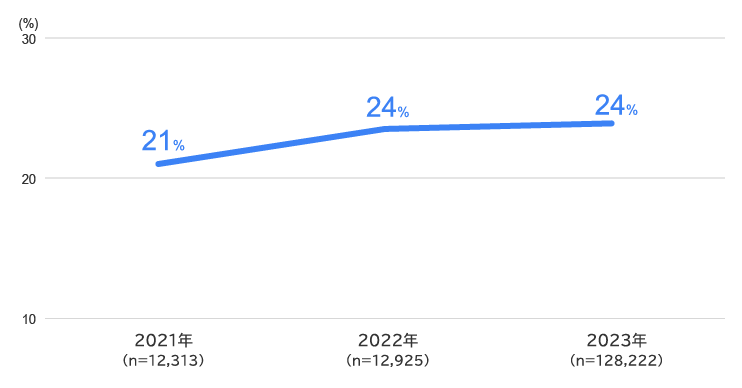

また社内公募・社内FA制度などを活用して、「自分が希望する部署に異動した」との回答率は、2021年で21%、2023年で24%と3ポイント増にとどまっている(図7)。学ぶことを実践する人は増えているが、学んだことを活かす制度の利用は、先に見た制度導入の大幅増加に比べると低めになっている。実際、自分が異動したら周りに迷惑をかける、目立ちたくないなどと考え、ちゅうちょする人も多いのではないだろうか。こうした懸念を払拭する工夫も必要であろう。

図7 「社内公募・社内FA制度などを活用して、自分が希望する部署に異動した」の経験率

第5回表彰事例から見る「学びの実践」を高め活かす工夫

以上、「自律的学び」に関連して、企業による従業員研修や新業務へのチャレンジ支援の取り組みのトレンドと働き手の実態を見てきたが、課題はまだまだ山積である。

ここで、プラチナキャリア・アワードに寄せられた事例を見ていきたい。

2023年の第5回アワードは「社員一人ひとりのライフスタイル、キャリア形成を考慮したリスキリング環境を会社として整備しているか」を重点的に評価した。第1回コラムでも触れたが、最優秀賞を受賞したNECネッツエスアイ株式会社の主な受賞理由は以下のとおりである。

NECネッツエスアイ株式会社の主な受賞理由

受賞理由1:会社が的確にキャリアを活かす人事ローテーションを判断し、適材適所の配置を実現している

受賞理由2:個々人の強化ポイントとしてパーソナライズ化した学習メニューを、人事評価項目と連動させて学べる環境を整備している

受賞理由3:学んだスキルを社員同士で教え合い、学び合う場を設けて、リスキリングに対するモチベーションを高めている

受賞理由からは、本コラムで指摘した課題解決の一つの方向性がうかがえる。

「人材をしっかり適材適所に配置していくこと」が真っ先に必要であろう。そして理由2のような仕組みが入ることで、個人個人がどんなことを学ぶと良いのかを明確にできるであろう。さらに、社員がその分野を学ぶモチベーションを高めるだけではなく、だれがどのようなことを学んでいるか、わかり合えるようになることが大切だ。手挙げ制度などの利用を考えたとしても周りへの忖度は減り、むしろ周りから後押しされるようになるのではないだろうか。

もちろんベストの解があるわけではなく、組織の業種や風土などにより、さまざまなやり方が考えられる。どのような仕組みを入れるか、知恵の見せどころである。

※1:東洋経済 第19回CSR調査(2023年)

2023年6月26日公開、2024年2月5日最終更新(閲覧日:2024年2月7日)

全上場企業および主要未上場企業を対象に調査票を配付、これに回答した企業等1,714社によるデータ。※2:mif:生活者市場予測システム。生活者3万人、シニア1万5,000人を対象とした国内最大級のアンケートパネルと、ソーシャルメディアを活用した顧客理解の最新手法であるMROC(Market Research Online Communities)によって、未来予測を支援するシステム。三菱総合研究所保有。