POINT

- 少子高齢化やデジタル技術の浸透によって日本型雇用の見直しは必至。

- 人材流動化のインフラとして今春稼働した「日本版O-NET」に期待。

- 企業は「職務記述書」作成、個人は「職務経歴書」づくりに活用を。

日本型雇用の見直し論が強まっている。少子高齢化に伴い従来よりも長い年数を働かなければならなくなっているのに加え、AIやIoTといったデジタル技術の浸透で労働者に求められるスキルが激変しているからだ。経団連が終身雇用の維持は困難だと表明した点からしても、見直しは待ったなしであろう。今後は企業内の異動であれ、転職や「転社」であれ、人材流動性を高めていかざるを得ない。

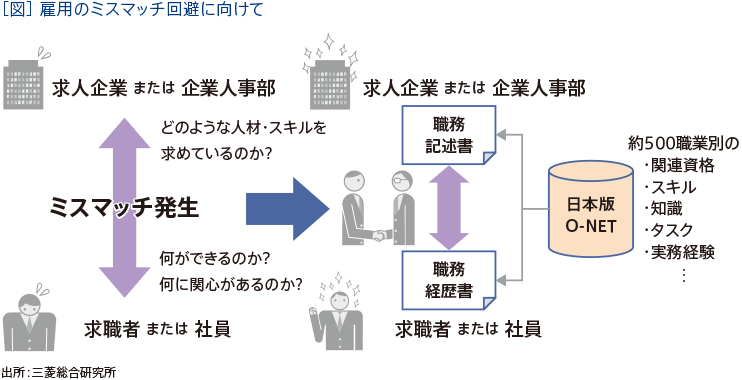

こうした動向を下支えする存在として、厚生労働省が2020年3月に稼働させた「職業情報提供サイト(日本版O-NET※1)」に期待したい。職業自体への就き方や社会での将来性などを細かく紹介するこの官製データベースを民間がうまく活用できれば、将来に大量発生すると懸念される雇用のミスマッチをかなり避けられるからである。

日本の従来型雇用システムは新卒一括採用、年功序列、終身雇用を前提としている。そこでは、特定の職業に就くよりも特定の会社に入る色彩が強く、正社員は職務範囲を限定せず働くのが通例であった。このため日本企業は外資系のように、報酬の算定根拠となる詳細な職務内容を規定した「職務記述書(ジョブ・ディスクリプション)」を作成して、労働者の同意を得る必然性に乏しかった。

しかし、流動化が進んで中途採用が増えれば、企業側が求める職務内容(タスク構成、必要なスキル、経験、資格など)と、働き手のスキルや適性とを照らし合わせる物差しとも言うべき「職の共通言語」が不可欠になる。

日本版O-NETは現時点では、職種のカバー範囲が限られ、職を説明する情報量も米国版より非常に少ないなど、改善の余地が大きい。しかし、厚生労働省が内容を拡充して「職業図鑑」とするだけでは真価は発揮できまい。求人企業や企業人事部は日本版O-NETに蓄積されたデータを取り込み、誰もが理解できる職務記述書の作成につなげるべきだ。求職者や社員も個々人が学び、行動し、適職へとシフトする「FLAPサイクル※2」を回す情報インフラとして、自身を売り込む「職務経歴書(レジュメ)」づくりに活用可能である(図)。人材の流動化は、社会全体の活力向上につながるはずだ。

※1:米国労働省運営のデータベース「O*NET」の日本版。職業を「ジョブ」「タスク」「スキル」などの観点から分析、約500種類の職業に関して約300項目に上る定量・定性情報を蓄積・公開している。

※2:当社が提唱する、職のミスマッチ解消に必要なステップ。FLAPは「知る(Find)」「学ぶ(Learn)」「行動する(Act)」「活躍する(Perform)」の略。詳細は下記のコラムを参照。

大ミスマッチ時代を乗り超える人材戦略 第5回 ミスマッチ解消に向けた人材戦略のカギを握る「FLAPサイクル」(2018.9.13、MRIエコノミックレビュー)