POINT

- 副業・兼業の普及は「仕事」が変わる歴史的な変化の兆し。

- しかし企業にとってはメリット・デメリットが混在。

- 一つの解決手段として「交換副業」で“はじめの一歩”を。

近年、副業・兼業が盛んになってきた。ブロガー、eスポーツプレーヤー、VRクリエイター、個人芸術家など、楽しみや充足感を重視した収益活動が、副業・兼業先として人気を高めている。一過性の「ブーム」ではない。個人目線では仕事のカタチが明らかに変わり始めている。当社の調査※1によると、就業者の4割弱が副業制度に対して利用の意向を持っている。実際に日本フェンシング協会で副業・兼業限定で公募してみたところ、合計1,127人の応募があったという※2。自社の中では得がたい経験を求めたり、フェンシングの世界に魅せられたりして応募した人が多かったとみられる。

しかし、企業にとって副業・兼業はメリット・デメリットいずれにもなりうる。制度化を進める場合は十分な検証を要する。メリットとして第一に考えられるのは、社員のモチベーション向上に伴う生産効率の改善である。副業を通して研修やOJT※3では得られにくい知見や経験、人脈を獲得することが可能になる。その結果、社員は自ら成長を実感しやすくなり、本業に励む上での刺激にもなる。日本フェンシング協会の事例ではマーケティング関係者がスポーツ業界を副業・兼業先に選んでおり個人、企業双方にとってメリットは大きいと考えられる。

デメリットとしては、労働時間の管理が難しくなり社員が過重労働になったり、本業がおろそかになったりする懸念がある。社員が社外と接触する機会が増えることで、人材が他社に流出する危険性が増してしまうかもしれない。副業・兼業先をどこまで許容するかもまた、悩ましい問題である。

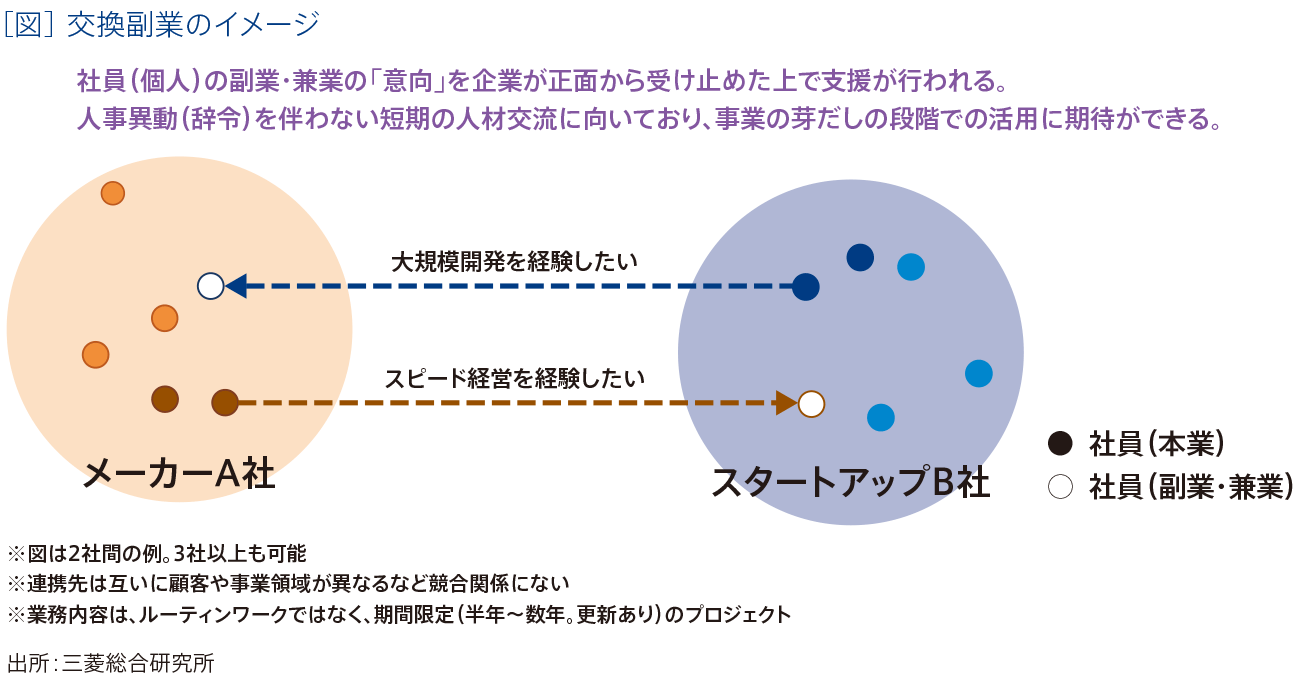

多様な働き方に対応するために副業・兼業を検討することは企業にとって喫緊の課題であるが、デメリットを強く意識するあまり制度化に踏み切れていない企業も多い。まずはテストケースとして、「交換副業」というコンセプトは使えないだろうか(図)。副業・兼業を認めている複数の企業が集まり、副業・兼業を希望する社員を相互に交流させ、事業の芽だしの段階から副業のネットワークを構築できる仕組みである。企業も個人も自らの成長機会を利用しないのはもったいない。

※1:生活者市場予測システム(mif) 調べ(2018年6月)。

※2:経営戦略アナリスト、PRプロデューサー、マーケティング戦略プロデューサー、強化本部ストラテジストを各1名一般公募した。出所:ビズリーチのプレスリリース(2018年11月2日)

https://www.bizreach.co.jp/pressroom/pressrelease/2018/1102.html

※3:On-the-Job Training。職場で実務を通して行う社員教育のこと。