多様な事業展開を支える「Will」重視の人材マネジメント

サイバーエージェントは、広告代理店業を祖業とし、近年はゲームやメディアを含めた複数のインターネットビジネスを有する事業体である。多種多様な事業展開を可能にしているのは、独自の人材マネジメントだ。「新規事業創出のモチベーションを有する人材」を増やし、それを「新規事業創出の仕組み」を掛け合わせることで、多くの新規事業を生み出している点がきわめて特徴的である。

サイバーエージェントの経営戦略

【STEP1 経営戦略の策定】

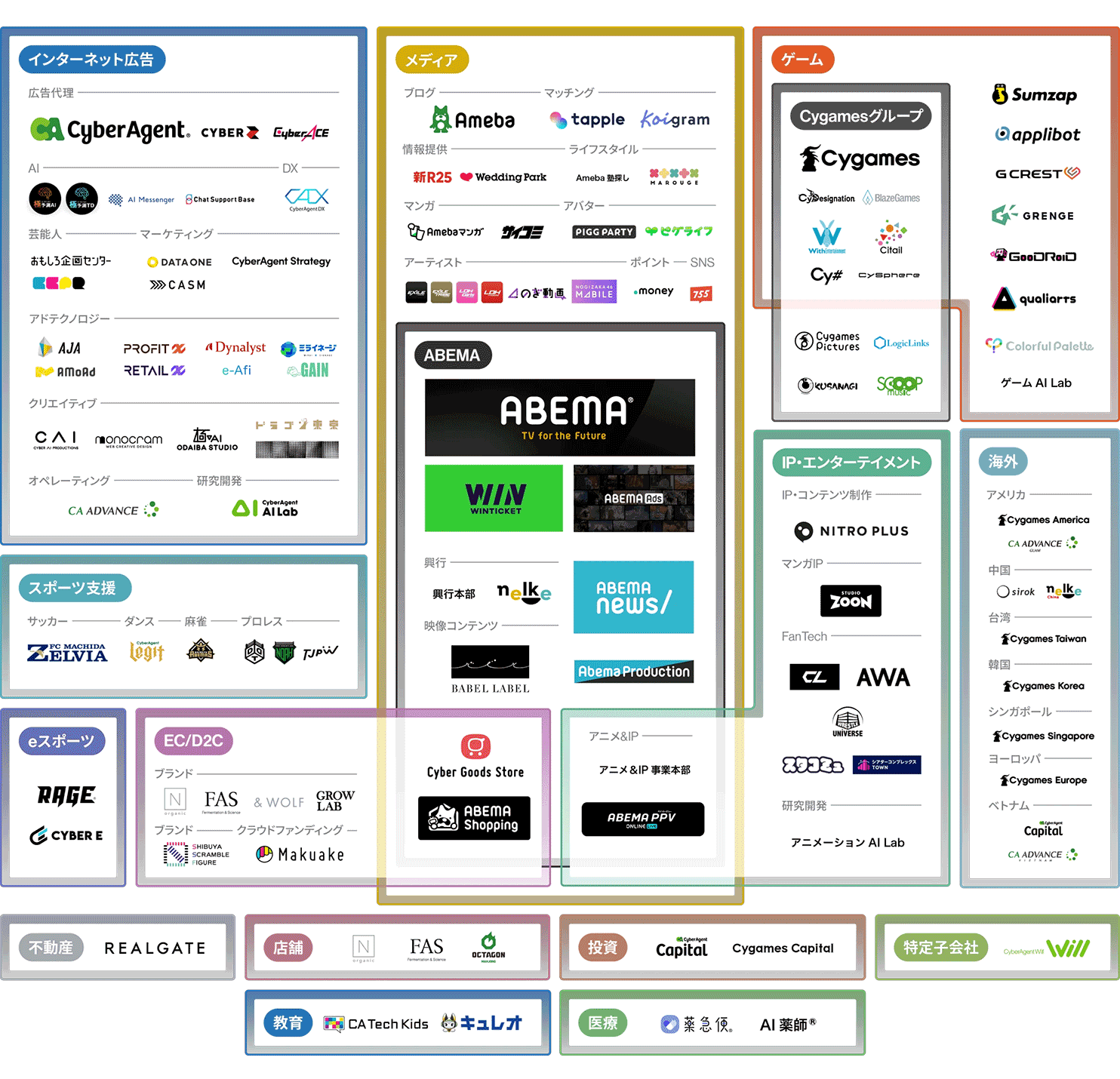

サイバーエージェントの経営戦略を分析する上で、まずはビジョンを確認することで、より本質に迫ることができる。そのビジョンとは「21世紀を代表する会社を創る」であり、続くミッションステートメントでも、インターネット産業を軸としながら関連分野に「どんどん参入していく」ことだけがうたわれている。つまり、ターゲットとする事業領域は「インターネット産業であること」以外には設定されていない。経営戦略は、人材を含めた経営資源を活かすことで勝算が高まる事業選択を実現し、高収益なモデルを構築することである。その結果、下図のように多様かつ多数の事業が生まれている(図表1)。

図表1 サイバーエージェントの多様なビジネス展開

https://report.cyberagent.co.jp/value-creation/(閲覧日:2025年6月20日)

サイバーエージェントの人材戦略

【STEP2 経営戦略を実現するための人材像の設定】

サイバーエージェントの経営戦略が「インターネット関連の収益性の高い事業モデルをつくる」にあるため、求める人材像はおのずと「事業創造人材」となる。事業創造に当たって、一般的には事業領域の業界知識や新事業開発に関するビジネススキルなど複数の能力が求められる。しかし最も重視しているのは、企業文化に合う良い人材を採用することであり、人材の資質を把握し、育成し、個人の能力を発揮できる事業への参入・起用によって業績を伸ばすという考え方である。これは「人が先、事業が後」というサイバーエージェントの人材戦略によるものであり、経営戦略や事業戦略を策定し、それに必要な人材を採用するという一般的な会社のアプローチとは真逆の考え方である。

この考えを示す代表的な取り組みとして、「あした会議」がある。これは、執行役員クラスが、「あした(未来)」につながる新規事業や課題解決の方法などを提案し、決議する会議体である。特徴的なのは、「あした会議」にテーマを諮る執行役員は、事業内容だけでなく、それを実行する人材・チームについても決定した状態で提案することが求められる点である。会社として、「誰がやるのか?」を重視していることがよくわかる取り組みである。

【STEP3 上記人材像に基づく社内人材の可視化】

社内人材が事業への働きがいやWill(やりたいこと)をもっていることを重視していることから、主に2つの施策によってこれらの可視化が行われている。

①GEPPO(月次パルスサーベイ)

独自開発した「GEPPO」は、従業員の状態をリアルタイムでサーベイするツールである。毎月のサーベイを通じて「現在の事業にモチベーションを感じているか」を可視化するもので、質問に対して従業員が「快晴」「晴れ」「曇り」「雨」「大雨」のアイコンで回答する。先月「晴れ」だった人が「雨」になると、何かあったのか? と声をかけるなどの使い方がされている。

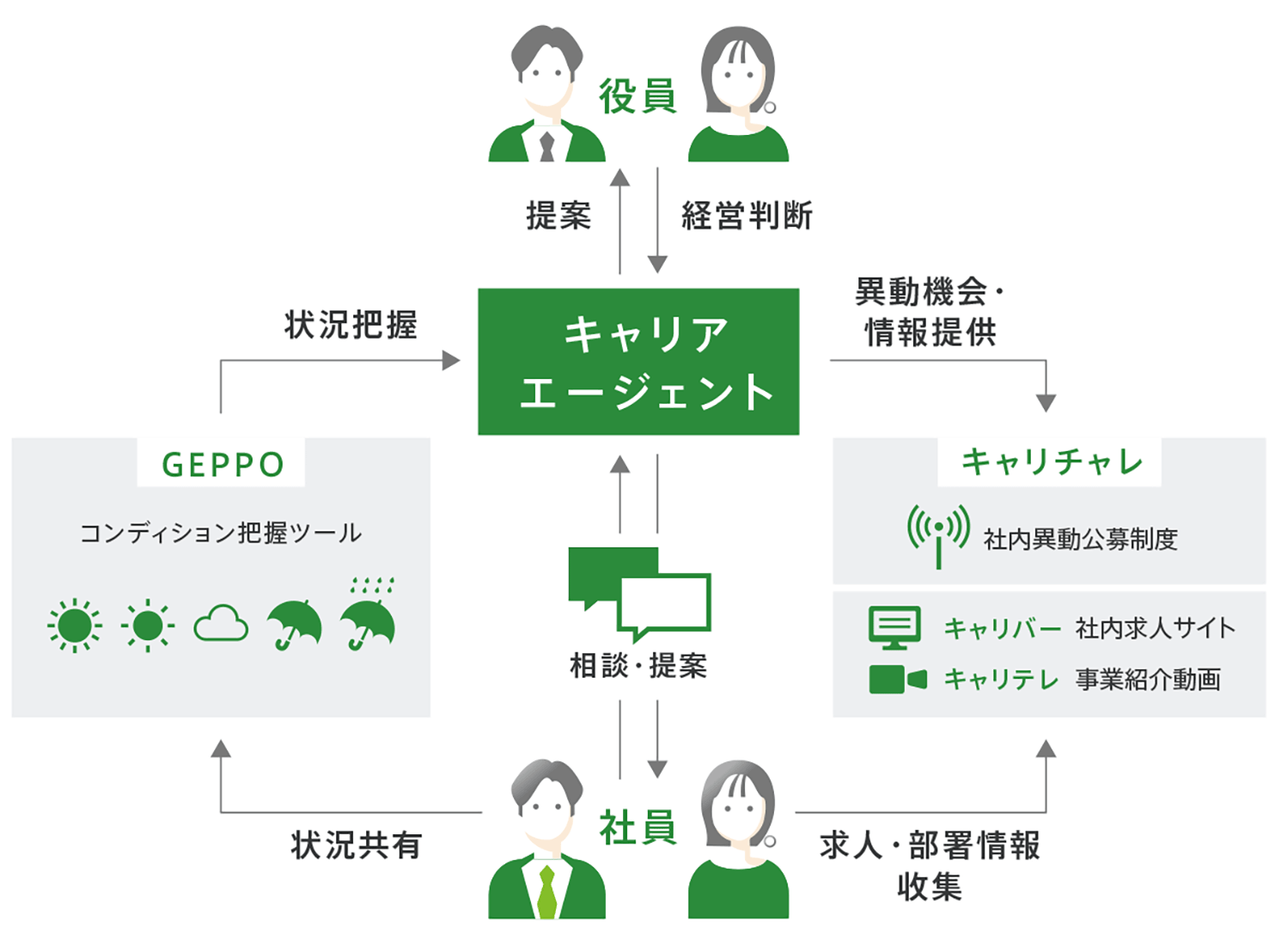

②キャリアエージェント

人事部門内に「キャリアエージェント」と呼ばれる組織を設置し、面談を希望していたり、キャリア上の悩みが生じたりしている従業員との面談を行っている。面談の内容は、「どのような職務を志向しているか?」から「プライベートの趣味」といったものまで、全て社内のデータベースに記録されている。「プライベートの趣味」は一見業務に関係がなさそうだが、将来関連する事業への進出が検討される際、興味のありそうな人材をデータベースから探して声をかける、といった方法で活用されている。このように、面談を通じてどのような事業にWillを感じるかが可視化され、その内容を業務アサインメントまで連動させる仕組みである。

【STEP4 不足する人材のギャップ解消施策の実施】

先述したように同社では、「人が先、事業が後」という特徴的な人材戦略を採用している。そのため、不足する人材とは、課題を乗り越え成果を追求できるような働きがいやWillを有する人材であり、そのような人材を獲得・育成することが、人材戦略の中核的な要素となっている。先述した「GEPPO」や「キャリアエージェント」をもとに可視化されたキャリアニーズを踏まえて、異動や配置転換が行われるが、これは、従業員の働きがいと主体性を高め、新たな環境への適応力や挑戦意欲を育むための仕組みである(図表2)。

一般的な日本企業で行われる定期異動は行っておらず、原則として本人の意思を尊重した異動が行われる。これにより、従業員それぞれが働きがいやWillをもって働く状態を作り出すのである。この施策は、働きがいを「人材と人材を取り巻く環境の相互作用である」と捉え、従業員が働きがいを見いだせる業務にアサインすることで、働きがいやWillを有する人材を作り出すという考え方に基づいている。

図表2 サイバーエージェントの異動配置の仕組み

https://www.cyberagent.co.jp/sustainability/info/detail/id=26069(閲覧日:2025年6月20日)

サイバーエージェントの人的資本投資ストーリーを読み解く

日本企業では、いわゆる「Will・Can・Must」のうち、Must(やらなければならないこと)やCan(できること)が優先されがちであり、現在与えているMustに合わせてCanを増やすための教育研修を行うことが主流である。

これに対しサイバーエージェントの人的資本投資では、働きがいやWillのある人材が事業を担う状況を作り出すことで、事業をけん引する原動力を引き出している点が大きな特徴といえる。従業員の働きがいが高まる職務やWillをもって働ける職務を与えることで、Mustの達成を得る過程でCanのキャッチアップを自律的に行う状態になっている。多くの日本企業が、個人の過去の経験の蓄積により保有するスキルである「Can」に注目して適所適材の人材配置を行おうとしているのに対し、人材のもつ未来の可能性である「Will」にフォーカスするという考え方は、人材マネジメント手法として一歩先を行っている。

ただし、このような人材マネジメント施策には、従業員の覚悟も求められることを付言しておきたい。「組織が従業員個人のWillを最大限尊重して配属しているため、従業員は現在の業務にコミットしパフォーマンスを示す」ことが求められるからである。個々の従業員のWillにフォーカスするやさしさと、パフォーマンスを求める厳しさが同居する人材マネジメントを実践しているといえよう。