第1回では過去40年間の高年齢者雇用安定法改正の流れを俯瞰した。少子化により労働供給が制約される中、シニアの労働参画を拡大していくことは、企業の持続的成長のために欠かせない。そこで必要になるのが、人事制度の抜本変革である。今回は、今後の法改正の方向性を見極めつつ、人事制度のどのような変革が求められているのか、シニアにはどんな役割が期待されていくのか、詳しく考察してみたい。

2020年改正を“深読み”してみる いっそう求められる企業の高年齢者活用

今後の法改正の方向を占う上では、直近の改正(2020年制定、2021年4月1日施行)がヒントになる。これまでにない要素が含まれているからだ。ここで簡単に振り返ってみよう※1。

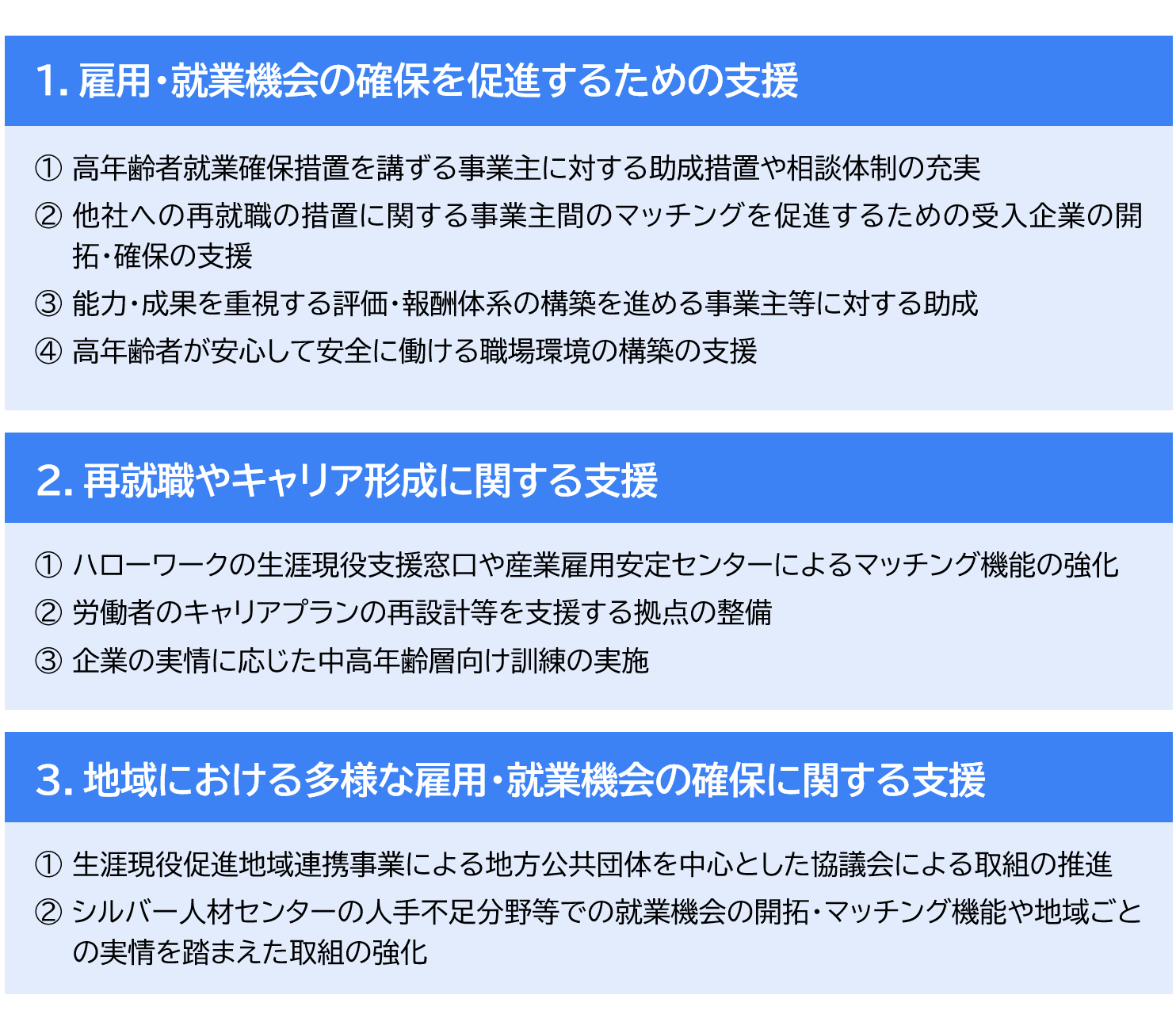

本改正では、定年引上げ、定年制の廃止、継続雇用という、3点の従来方針に加え、「雇用に依らない就業確保措置」が追加された。具体的には業務委託契約や社会貢献事業への従事などで65歳から70歳までの就業を確保する策である。「雇用確保」から「就業機会の確保」に変更された点に大きな特徴がある。また本改正法施行と併せて、図表1のような企業の取り組みを支援するための予算措置を講じることを掲げている。

図表1 高年齢者の活躍を促進するために必要な支援(予算事業など)

https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001245658.pdf(閲覧日:2025年2月28日)

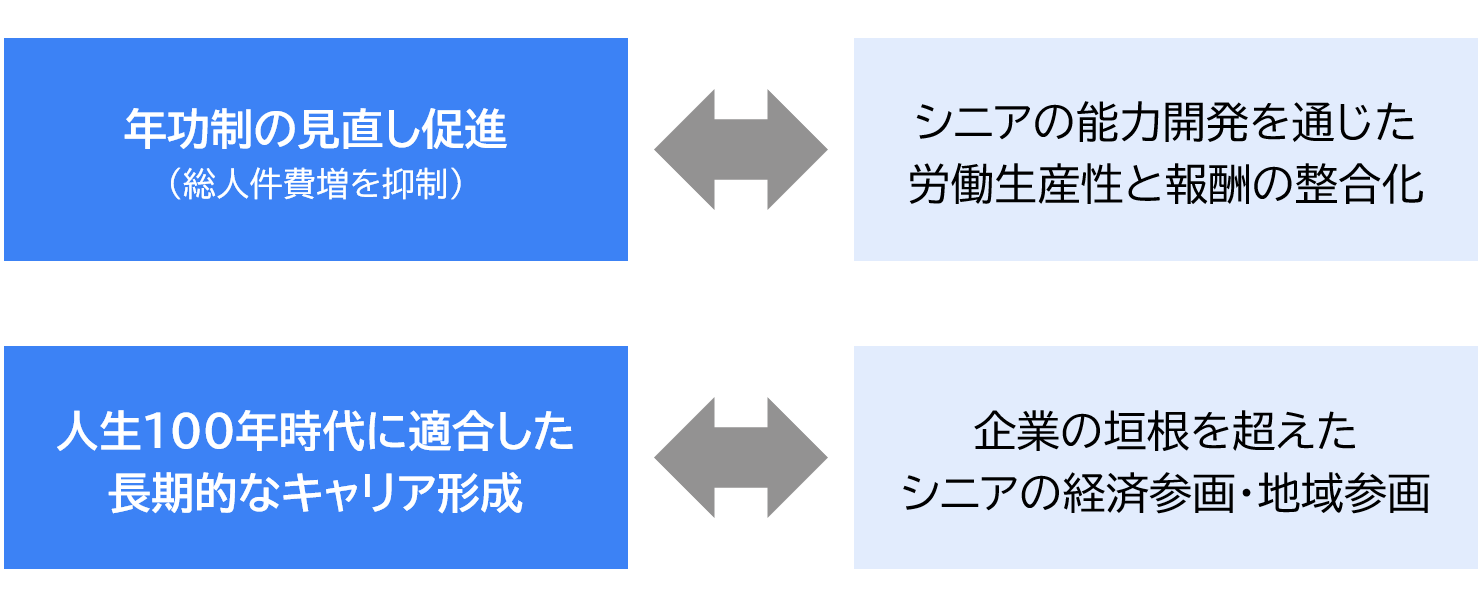

ここからは、次のような国の考えが透けてみえる。第1に、多くの日本企業にいまだ多かれ少なかれ残っている年功的な評価と処遇の仕組みを見直し、従業員の高年齢化にかかる総人件費の増嵩を抑え、シニア雇用の維持を促す狙いである。ただし、評価・処遇の仕組みを年功から能力・成果に転換するなら、「リスキリング」なしではシニア当事者の納得は得られにくい。「中高年齢層向け訓練」が含まれているのは、そのためだろう。第2に、人生100年時代を見据えると、1つの企業に閉じない長期的なキャリア形成が必要になる。そのために、企業の垣根を超えたシニア就業の環境整備を、企業や地域に働きかけているのでは、と推察される。

65歳から70歳へと5歳分延伸している点は従来通りだ。しかし、それ以前と比べると、年金支給開始年齢の段階的な引き上げへの対応よりも、高年齢者の労働参画を増やす意味合いが大きいように伺える。そのため次の改正ではよりいっそう、企業に対する高齢者活用の強制力が高まることを予期しておく必要がある。

図表2 2020年改正の動きからみる高年齢者活用に関する国の方向性

シニア参画により見込まれる数百万人規模の就業増

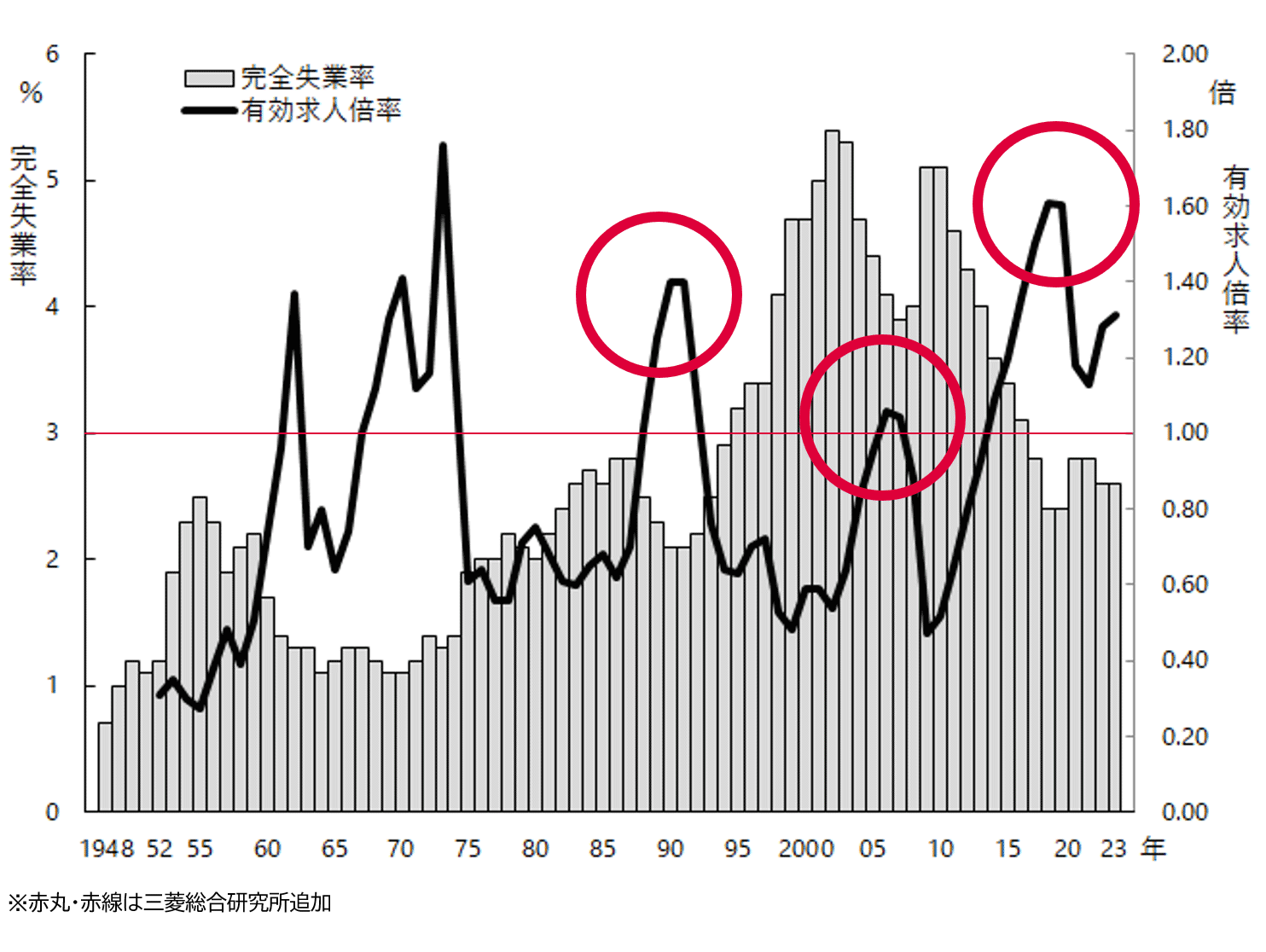

国が高年齢者の労働参画を重視する背景事情を、ここで簡単に押さえておこう。景気が上向きなここ数年の状況下では、少子化による労働供給の制約が企業の成長の足かせになっている。戦後のオイルショック前の経済成長期以降で有効求人倍率が1を上回ったのは、今回を除くと1990年前後のいわゆるバブル期と2006年前後の景気拡大期だけである※2。

図表3 完全失業率および有効求人倍率の推移(1948年~2023年:年平均)

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0301.html(閲覧日:2025年2月28日)

M字カーブがほぼ解消し女性の就業は大きく進展し、さらなる増加には限界がある。新成人の数は減少の一途である。今後の日本の労働供給について、残る伸びしろは、「高年齢者」のみと言える。

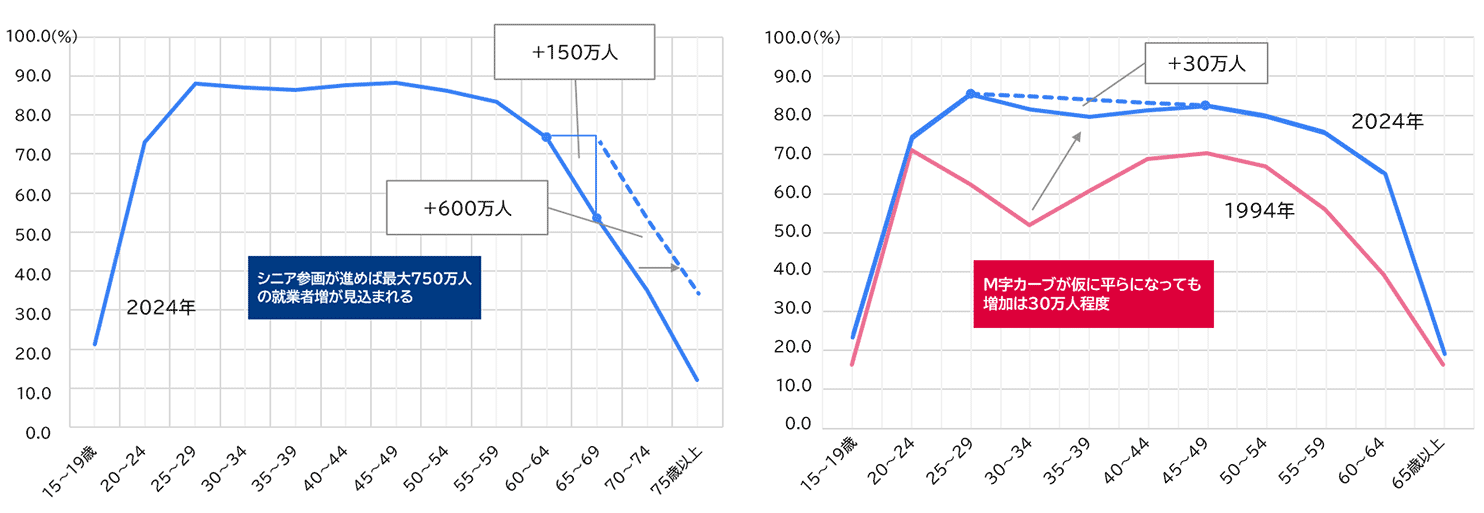

大雑把な試算であるが、仮に70歳就業が進み、現状の60代前半の就業率の水準を60代後半でも維持できればプラス150万人。70歳以降の就業も進み、就業率が5歳分後ろ倒しに上昇したと仮定すれば、追加で600万人。併せて750万人もの就業者増になる。もちろん、年齢が高まるほど就業の必要性も体力も低下するので、あくまで机上の最大値だ。しかし、男性の60代後半のうち7割超、70代前半のうち半数弱、70代後半以降のうち3人に1人以上が就業希望との調査結果※3もある。条件が揃えば、少なくとも数百万人単位の規模での就業者増をもたらしうるのではないか。

図表4 年齢階層別就業率(左が全体、右が女性のみ)

注:図中の就業者数はあくまでイメージであり、「囲み部分の面積」は人数の大きさを示すものではない。

出所:総務省「労働力調査(基本集計)」を基に三菱総合研究所作成

https://www.stat.go.jp/data/roudou/index.html(閲覧日:2025年2月28日)

しかし、本当に首尾よくシニアの労働参画は進むのだろうか。企業が人事制度を抜本変革しなければ以下の点からうまくいかないと考えている。

第1に、健康や体力の問題である。個人差はあるが、一般的には週5日フルタイムでの就業は70歳近い人にとって辛い。第2に、就業意欲を維持し続けられるか、である。「賃金と役職は上がり続けるもの」というこれまでの意識の変革を促すこと抜きに、年功要素を廃し、役割などに見合った処遇へのシフトを強制的に行えば、シニア社員のモチベーションを低下させ、かえって「ぶら下がり社員」を増やすことになろう。さらに若手を含む組織全体のエンゲージメントにも悪影響を及ぼす懸念がある。ではどうするか。

シニア活用を進める人事制度改革のポイント

企業がシニア活用を進めるための人事制度改革には3つのポイントがある。1点目は、業務内容や業務量の柔軟化である。「年齢一律」ではなく、加齢に応じて生じる個人差に柔軟に対応し、一人ひとりの職業観を尊重した選択肢を提供していくことが欠かせない。中核戦力として企業の成長をけん引する意欲と能力があるなら、何歳であっても活躍する場とこれに見合った報酬を提供すればよいし、限定的な役割を担う周辺戦力として、プライベートを楽しみながら無理のない範囲で会社に貢献するのでもよい。本人の選択を尊重した役割設定なので、処遇への納得感が得られ、モチベーション低下を抑制できる。

2点目は、シニア特有の強みを発揮できるような役割を付与し、その上で期待・役割を明示することである。例えば、管理職経験を持つシニアに期待される役割に、「現任マネジャーの補佐役」がある。マネジメントの難度が高まっている今日、「管理職は罰ゲーム」と揶揄されるほど、マネジャーの負担は大きい。組織目標の達成のみではなく、メンバー育成や組織エンゲージメントの向上なども求められる。経験豊富なシニアが人材育成や組織風土改革などの一部業務をサポートすれば、どんなに助かるだろうか。ただし、昔ながらの指導方法ではだめだ。現代の時勢を踏まえ、社内のメンターやコーチとして活躍するためには、リスキリングを通じて育成力を高めてもらうのが条件になる。

3点目は、「企業内外をつなぐ架け橋」としての役割である。シニアの持つスキルや経験と業務とのミスマッチにより、社内では十分な使命と報酬を提供できない場合もある。ただし、1社で収入を確保しなければならないという理屈はどこにもない。そこで、企業が主導して副業先を開拓し、従業員が50代に入ったあたりからマッチングを働きかける、といった方法が考えられる。副業を推奨する以上、自社の経営戦略を意識した「戦略的副業」※4を目指したい。自社にとって新規顧客になりうる企業、外注先になりうる企業など、アライアンスの拡大にも資するような副業を後押しするのである。

若年層も中堅層もいつかはシニアになる。シニアが生き生きと活躍できる組織の実現は、企業にとって中長期的な人材の定着にも寄与するに違いない。

※1:厚生労働省「改正高年齢者雇用安定法概要」

https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001245658.pdf(閲覧日:2025年2月28日)

※2:労働政策研究・研修機構 「早わかり グラフでみる長期労働統計」をみると、コロナ禍で一旦低下したものの直近で再上昇している。

※3:内閣府「満足度・生活の質に関する調査報告書2024」

https://www5.cao.go.jp/keizai2/wellbeing/manzoku/pdf/report08.pdf(閲覧日:2025年2月28日)

※4:利害の対立(利益相反)が生じないよう戦略的副業先を設定することが重要である。